ФРЕНСИС ДАРВИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

МОЕГО ОТЦА

ФРЕНСИС ДАРВИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

МОЕГО ОТЦА

Мне хотелось бы дать в этой статье некоторое представление о повседневной жизни моего отца [1]. Мне казалось, что я достигну этой цели, если опишу один день жизни в Дауне и попутно приведу те воспоминания, которые встанут в памяти по ходу моего описания. Многие из этих воспоминаний, представляющие интерес для тех, кто знал моего отца, для постороннего глаза могут, пожалуй, показаться бесцветными и незначительными.Но я решил все же привести их, так как надеюсь, что они помогут закрепить впечатление о его личности в том виде, как оно сохранилось в памяти людей, знавших и любивших его, - впечатление, в равной мере яркое и трудно передаваемое словами.

О его наружности (в наши дни множественного изготовления фотопортретов) едва ли необходимо много говорить. Он был около шести футов [1,8 метра] ростом, хотя вряд ли казался таким высоким, так как довольно сильно сутулился, особенно в последние годы жизни, но я помню, как в очень давние годы он на ходу держался совершенно прямо и размахивал руками, отбрасывая их далеко назад, чтобы расправить грудь.

Он производил впечатление скорее энергичного, нежели сильного человека; для его роста плечи его не были широки, хотя они определенно не были и узкими. В молодости он, по-видимому, отличался большой выносливостью; так, во время одной экскурсии участников "Бигля" на берег, когда все страдали от отсутствия воды, он был одним из тех двух человек, которые оказались более способными, чем все остальные, переносить жажду и могли отправиться на поиски воды [2]. В юности он отличался ловкостью и мог перепрыгивать через барьер, высота которого доходила ему до "адамова яблока" шеи.

Он ходил размеренным шагом и при этом палкой с тяжелым железным наконечником громко постукивал о землю, производя, когда он совершал свою круговую прогулку по "Песчаной дорожке" в Дауне, ритмичный щелкающий звук, который всем нам крепко запомнился. Когда он возвращался со своей полуденной прогулки, часто неся из-за очень жаркой погоды плащ или накидку на руке, можно было заметить, что размеренный шаг стоил ему известного напряжения. По комнатам он нередко ходил медленно и с трудом, и когда после полудня он уходил наверх, слышно было, что он подымался по лестнице тяжелой походкой, словно каждый шаг требовал от него некоторого усилия. Когда он был увлечен работой, он ходил взад и вперед довольно быстро и легко и часто, диктуя что-нибудь, быстро направлялся в гостиную, чтобы втянуть в нос щепотку табаку; дверь кабинета он оставлял при этом открытой и последние слова фразы договаривал, выходя из комнаты. (Дома он иногда пользовался дубовой палкой, похожей на небольшой альпеншток, и это было признаком того, что у него кружится голова).

Несмотря на свою подвижность, он не обладал, мне кажется, ни природным изяществом, ни ловкостью движений. Неловкими были и его руки. Он вообще не обладал способностью хорошо рисовать *, но всегда очень сожалел об этом и постоянно настаивал на том, что для молодого натуралиста дело первостепенной важности научиться хорошо рисовать.

* Рисунок, изображающий аггрегацию клеточного содержимого в работе "Насекомоядные растения", сделан им самим. [См. наст, изд., т. 7, стр. 335-36, рис. 7 и 8; см. ниже)]Он вполне хорошо препарировал, пользуясь простым микроскопом, но думаю, что он достигал этого благодаря своему большому терпению и тщательности. Самое небольшое проявление способности к искусному препарированию он считал - и это характерно для него - чем-то почти сверхчеловеческим. Не раз он с восторогом рассказывал, с каким искусством Ньюпорт [3] препарировал при нем шмеля, отделив несколькими быстрыми разрезами, сделанными при помощи тонких ножниц, нервную систему (при этом, как обычно показывал мой отец, локоть его руки был приподнят, а телу было придано положение, обеспечивавшее необходимую большую устойчивость). Изготовление микроскопических срезов он всегда считал делом большого искусства и в последний год своей жизни с удивительной энергией положил немало пруда на то, чтобы научиться изготовлять срезы корней и листьев. Рука его была недостаточно тверда чтобы уверенно держать препарируемый объект, и он пользовался обыкновенным микротомом, в котором находившийся в середине держатель объекта был закреплен, а бритва, производя срезы, скользила по стеклянной плоскости. Часто он потешался над самим собой и над своим искусством изготовлять срезы, котоpoe, как он говорил, заставляет его самого "неметь от восторга".

Рисунки Дарвина

С другой стороны, он несомненно обладал достаточно большой верностью глаза и способностью координировать свои движения, так как в молодые годы был метким стрелком из ружья, а мальчиком был искусен в метании камней. Однажды он убил сидевшего в саду в Шрусбери зайца, швырнув в него кусок мрамора, и, уже будучи взрослым человеком, он камнем убил клеста. Это бесполезное убийство клеста так сильно огорчило его, что в течение многих лет он не упоминал об этом, а впоследствии, объясняя происшедшее, говорил, что он ни в коем случае не швырнул бы камень, если бы не был уверен, что совершенно утратил свой прежний опыт.

(Во время ходьбы он беспокойно шевелил пальцами; в одной из своих книг он описал это движение как привычку, возникающую в старости [4]. Когда он сидел спокойно, то часто одной рукой захватывал запястье другой руки; обычно он сидел, скрестив ноги, а так как они были у него тонкие, то он мог скрещивать их на довольно большой высоте, как это видно на одной из фотографий. Его кресла в кабинете и в гостиной были значительно выше обычных, ибо, сидя на низком или даже обычной высоты стуле, он испытывал некоторое неудобство. Мы любили подшучивать над ним, ставя на его высокое кресло в гостиной скамеечку для ног, чтобы еще более увеличить высоту его кресла, а на пол около кресла ставили другую скамеечку - для ног.)

Борода у него была большая, и он почти не подстригал ее; волосы были серовато-седые, довольно тонкие и волнисто-вьющиеся. Усы его были несколько обезображены из-за того, что он коротко подрезал их в поперечном направлении. С годами он стал очень лысым, и только сзади сохранилась кайма темных волос.

У него был красновато-коричневый цвет лица, и быть может по этой причине многие думали, что здоровье его было не таким плохим, как это было в действительности. Он писал сэру Джозефу Гукеру (13 июня 1849 г.): "Все решительно говорят мне, что у меня цветущий, прекрасный вид, и многие думают, что я притворяюсь больным, но вы никогда не принадлежали к их числу". Следует вспомнить, что как раз в это время он был тяжело болен, гораздо тяжелее, чем в дальнейшие годы. Глаза у него были голубовато-серые, глубоко сидящие под сильно нависшими бровями. Высокий лоб был покрыт глубокими морщинами, но в остальном лицо его не носило резких следов старости. Выражение его лица совершенно не отражало того постоянного недомогания, которое он испытывал.

Приятная беседа приводила его в замечательно хорошее и оживленное состояние, и эта оживленность полностью отражалась на его лице. Взрывы непринужденного, громкого смеха выражали чувства человека, который испытывает симпатию к людям или наслаждение предметами, заставляющими его смеяться. Смех его часто сопровождался каким-нибудь жестом, он то подымал обе руки, то опускал одну руку и при этом похлопывал ею. Думаю, что он вообще склонен был к жестикуляции, часто пользовался руками для объяснения чего-либо (например, опыления цветка), что, по-видимому, помогало ему самому больше, чем его слушателю. Делал он это в тех случаях, когда большинство других людей, объясняя что-либо, прибегает к помощи бегло сделанного карандашом рисунка.

Одежду он носил темного цвета, свободного и удобного покроя. В последние годы жизни он совершенно отказался от цилиндра и, даже находясь в Лондоне, носил мягкую черную шляпу зимой и большую соломенную - летом. В качестве верхней одежды он обычно пользовался коротким плащом, в котором он изображен на фотографии Эллиота и Фрайя прислонившимся к колонне веранды *. Две подробности отличали его домашний костюм: он почти всегда набрасывал на плечи шаль и имел свободные суконные сапоги, подбитые мехом, которые мог надевать поверх комнатных башмаков. (Подобно большинству слабых людей, он страдал как от жары, так и от холода, словно не в состоянии был установить равновесие между "слишком жарко" и "слишком холодно". Часто его бросало в жар по какой-либо причине психического характера - он сбрасывал, например, пиджак, если что-либо не ладилось в его работе.)

Вставал он рано (главным образом потому, что, проснувшись, не мог оставаться в постели, и мне кажется, что он с удовольствием подымался бы еще раньше, чем он делал это в действительности). До завтрака он совершал короткую прогулку - привычка, появившаяся у него, когда он впервые поехал в водолечебницу, и сохраненная им почти до конца жизни. Когда я был маленьким мальчиком, я часто сопровождал его по утрам, и у меня осталось неясное ощущение зимнего багрового восхода солнца и воспоминание об удовольствии, которое мне доставляла совместная прогулка с ним, и о том чувстве гордости и восхищения, которые я испытывал при этом. Меня, мальчика, приводил в восторг его рассказ о том, как во время еще более ранних прогулок, темным зимним утром, он один или два раза повстречался с лисицами, которые бегом возвращались домой на рассвете.

Завтракал он один около 7 ч.45 м.утра, а затем сразу приступал к работе, так как считал, что полтора часа между 8 ч.и 9 ч.30 м.утра - лучшее у него время для работы. В 9 ч.30 м.он приходил в гостиную за своими письмами и радовался, если почта была небольшая, а иногда сильно огорчался, если писем было много. Затем он иногда слушал, лежа на диване, те или иные семейные письма, которые прочитывались вслух. Чтение вслух - сюда входило и чтение отрывка из какого-либо романа - продолжалось примерно до половины одиннадцатого, когда он возвращался к своей работе, оставаясь за ней до двенадцати часов или четверти первого. К этому времени он считал свой рабочий день законченным и часто с удовлетворением говорил: "Сегодня я хорошо поработал". Затем он шел погулять - безразлично в дождливую или хорошую погоду. Полли, его белый терьер, сопровождала его в ясную погоду, но в дождь она отказывалась выходить, и можно было видеть, как она в нерешительности стоит на веранде с выражением отвращения, смешанным со стыдом за свое малодушие; по большей части, однако, совесть ее одерживала победу, и как только становилось очевидным, что отец ушел, она пускалась за ним вдогонку.

Отец всегда любил собак. В молодости он обладал способностью отвоевывать у своих сестер то чувство привязанности, которое питали к ним их любимые собачонки; в Кембридже он овладел привязанностью собаки, принадлежавшей его двоюродному брату У. Дарвину Фоксу, - должно быть, это было то маленькое животное, которое приобрело привычку заползать к отцу в кровать и спать у него в ногах по ночам. У отца была угрюмая собака, привязанная к нему, но относившаяся неприязненно ко всем решительно, кроме него; когда он вернулся домой после плавания на "Бигле", собака узнала его, но проявила это, как он любил рассказывать, весьма своеобразно: он вышел во двор и кликнул собаку так, как делал это встарь; она бросилась к нему и отправилась с ним на прогулку, проявив при этом не больше чувства или волнения, чем в том случае, если бы она видела его накануне, а не встретилась с ним после пятилетней разлуки. Этот случай приведен отцом в "Происхождении человека", второе издание, стр. 74 [см. наст, изд., т. 5, стр. 194].

Мне запомнились только две собаки, к которым отец был сильно привязан. Одна из них была большая, черная с белым, полукровная охотничья собака [ритрейвер, легавая] по кличке Боб; мы, дети, очень любили эту собаку. Это та самая собака, о "тепличной физиономии" которой рассказывается в "Выражении эмоций" [5].

Рисунки из книги Дарвина "Выражение эмоций" Но собака, теснее всего связанная в моих воспоминаниях с отцом, была упомянутая выше Полли - косматый, белый фокстерьер. Она отличалась сметливостью и привязчивостью; когда ее хозяин собирался уехать куда-либо, она всегда догадывалась об этом по упаковке вещей, происходившей в кабинете, и впадала в унылое состояние. И, наоборот, она приходила в возбуждение, когда видела, что кабинет приводят в порядок в связи с предстоящим возвращением отца. Это было хитрое маленькое существо: дожидаясь своего обеда, она, если отец проходил в это время мимо, принималась дрожать или напускала на себя несчастный вид, точно бы знала, что он скажет (и он действительно часто говорил это): "Она умирает с голоду". Отец любил класть ей на нос бисквиты и заставлять ее схватывать их только после того, как он с ласковым и притворно серьезным видом произносил: "Надо быть очень хорошей девочкой". У нее на спине была отметина, оставшаяся после ожога: вместо белых волос вновь выросшие здесь волосы были рыжими; отец не переставал хвалить Полли за этот пучок рыжих волос, так как он соответствовал его теории пангенезиса: отцом Полли был рыжий булль-терьер, и таким образом рыжие волосы, появившиеся после ожога, доказывали наличие у нее латентных геммул рыжей окраски. Отец был очаровательно заботлив по отношению к Полли и никогда не проявлял нетерпения в уходе за ней, например, впуская ее в комнату через дверь или выпуская через окно на веранду, чтобы полаять на "дурных людей", - обязанность, которую она сама возложила на себя и которая доставляла ей большое удовольствие. Она умерла, или, вернее, ее пришлось убить, через несколько дней после смерти отца *.

* Корзинка в которой она, свернувшись, обычно лежала подле камина в кабинете отца, правильно изображена на рисунке м-ра Парсонса (см. ниже).Полуденная прогулка отца обычно начиналась с посещения теплицы, где он производил наблюдения над прорастанием каких-либо семян или над экспериментальными растениями, если это не требовало регулярного исследования, но вряд ли он в эти часы занимался когда-либо серьезными наблюдениями. Затем он совершал свой обычный моцион - либо круговую прогулку по "Песчаной дорожке", либо прогулку за пределы своей собственной территории, в места, непосредственно граничащие с его домом. "Песчаная дорожка" представляла собой круговую усыпанную гравием тропинку, тянувшуюся по окраине узкой полосы земли площадью в полтора акра. С одной стороны этой полосы земли находилась обширная старая роща, состоявшая из великолепных больших дубов, - тенистое, уютное место для прогулок; с другой стороны ее отделяла от соседнего луга низкая живая изгородь, за которой открывался вид на небольшую тихую долину, теряющуюся среди приподнятой местности где-то на краю Уэстерхемского холма, с рощицами орешника и лиственницы - остатками большого леса, простиравшегося некогда вплоть до большой Уэстерхемской дороги. Отец говорил мне, что очарование этой маленькой, наивной в своей простоте долины явилось решающим фактором в вопросе о выборе дома, в котором он намерен был поселиться.Отец насадил на участке "Песчаной дорожки" разнообразные деревья: орешник, ольху, липу, граб, березу, бирючину и кизил, а также длинный ряд падубов вдоль всей открытой стороны участка. В более далекие годы отец проделывал по дорожке определенное число кругов ежедневно, ведя счет кругам при помощи кучки камешков, один из которых он бросал на дорожку каждый раз, как проходил через определенное место. В более поздние годы он, как мне кажется, уже не придерживался строго определенного количества кругов, а проделывал их столько, сколько чувствовал себя в силах. Участок Песчаной дорожки служил нам детям, местом игр, и отсюда мы всегда могли видеть отца, совершавшего свою круговую прогулку. Он любил смотреть, как мы играем, и всегда относился с сочувствием ко всякой забаве, которую мы затевали. Любопытно, что в отношении Песчаной дорожки в ее связи с образом отца мои самые ранние воспоминания совпадают с позднейшими - это доказывает неизменность его привычек.

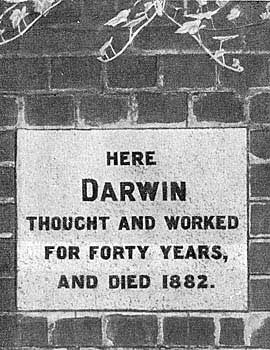

Даун, дом Дарвина.

Вверху: вид со стороны въезда из деревни

(в первом этаже налево от портика два окна старого кабинета, направо - окна нового кабинета).

Внизу: вид со стороны сада (левая двухэтажная часть дома с верандой - позднейшая пристройка).Иногда, когда он был один, он неподвижно останавливался или осторожно подкрадывался к каким-нибудь птицам или зверькам, наблюдая за ними. Однажды во время такого рода наблюдений несколько молодых белочек забралось к нему на спину и на ноги, между тем как их мать в сильнейшем страхе кричала, сидя на дереве. Он всегда, вплоть до последних лет жизни, умел отыскивать птичьи гнезда, и мы, дети, считали, что он одарен в этом отношении каким-то особым талантом. Когда он тихо бродил в одиночестве, ему приходилось встречать редко попадающихся птиц, но, как я предполагаю, он скрывал это от меня, когда я был маленьким мальчиком, так как заметил, какое душевное страдание доставляет мне то, что я не мог увидеть чижа, щегла или какую-нибудь другую редкую птицу. Он любил рассказывать нам, как однажды, бесшумно крадучись по опушке "Больших лесов" ["Big Woods"], он набрел на спавшую среди дня лисицу; она была так поражена, что довольно долго пристально смотрела на него, прежде чем убежала. Сопровождавший отца шпиц не проявил никакого возбуждения при виде лисицы, и отец, заканчивая свой рассказ, всегда удивлялся тому, как это собака могла оказаться столь малодушной.

Другим излюбленным местом был "Ятрышниковый обрыв" ["Orchis Bank"] над уединенной Кадемской долиной; муховидная и мускусная орхидеи [6] растут здесь среди можжевелышков, а орхидеи Cephalanthera и Neottia - под тенью буковых ветвей; отец любил также расположенный прямо над Ятрышниковым обрывом маленький лесок, носивший название "Hangrove", и я помню, что именно здесь он собирал злаки, когда возымел намерение определить названия всех обычно растущих здесь родов их. Он любил повторять слова одного из своих маленьких сыновей, который, найдя вид злака, какого отец ранее не видал, положил его во время обеда около своей тарелки и заявил: "Я необыкновенный злакоискатель!".

Отцу доставляло большое наслаждение спокойно прогуливаться по саду с матерью или с кем-нибудь из детей, или сидеть с другими на скамье, стоявшей среди лужайки; чаще, однако, он садился прямо на траву, и я вспоминаю, как нередко он лежал под одной из больших лип, прислонив голову к поросшему зеленой травкой холмику у ее основания. В погожие летние дни, когда мы часто сидели на открытом воздухе, то и дело слышался скрип большого колодезного колеса, и этот звук прочно ассоциировался в моей памяти с теми прелестными днями. Он любил смотреть, как мы играем в лаун-теннис, и часто изогнутой ручкой своей палки подбрасывал нам откатившийся в сторону мяч.

Хотя он не принимал непосредственного участия в уходе за садом, ему доставляла большое наслаждение красота цветов, например множества азалий, которые всегда стояли в гостиной. Мне кажется, что иногда восхищение, вызванное в нем строением цветка, сливалось у него в одно неразрывное целое с восхищением, которое он испытывал перед присущей цветку красотой, например в отношении больших висячих розово-белых цветков Diclytra [7]. Такую же любовь, наполовину художественную, наполовину ботаническую, он испытывал к маленькой голубой лобелии. Восторгаясь цветами, он часто подсмеивался над тусклыми красками художников, противопоставляя им яркие тона, присущие природе. Я любил слушать, как он восторгается красотою цветка, это было своего рода выражением благодарности самому цветку, его любви к цветку за изящество формы и окраски. Мне кажется, я вижу, как он нежно прикасается к цветку, доставляющему ему наслаждение; это было такое же простодушно наивное восхищение, какое испытывает ребенок.

Даун.

Вверху: план первого этажа дома Дарвина (две комнаты слева и веранда-пристройка 1877 г.).

Внизу: план земельного участка, принадлежавшего Дарвину, и примыкающих к нему с юго-запада участков землиОн не мог удержаться от олицетворения естественных предметов. Это получало выражение у него то в бранном слове, то в похвале, - например, о ростках растений: "Маленькие мошенники! Они делают как раз то, что противоречит моему желанию". Сердясь и вместе с тем восхищаясь, он говорил об изобретательности листа мимозы, сумевшего самостоятельно вылезть из сосуда с водой, в котором отец пытался прочно укрепить его. В том же духе он выражался о росянке, дождевых червях и пр. *.

* Лесли Стивен в своей книге о Свифте (Leslie Stephen, Swift, 1882, стр. 200) сравнивает наблюдения Свифта над манерами и обычаями прислуги с наблюдениями отца над червями. "Разница, - говорит м-р Стивен, - заключается в том, что Дарвин питал к червям одни только добрые чувства".На моей памяти его единственным развлечением вне дома, помимо пешеходных прогулок, была верховая езда, рекомендованная ему докторам Б. Джонсом; нам посчастливилось найти для него самую смирную на свете лошадку, прозванную Томми. Эти поездки верхом доставляли ему огромное удовольствие, и он придумал несколько коротких маршрутов, которые позволяли ему возвращаться домой ко второму завтраку. Наши места очень удобны в этом отношении: множество маленьких долин придает им разнообразие, которое в плоской местности должны создавать одни только скучные извивы дороги. (Думаю, что у отца не было настоящей любви к лошадям; он был невысокого мнения об их умственных способностях и часто потешался над тем страхом, который овладевал Томми каждый раз, как они проезжали во время объезда какого-то поля мимо одной и той же кучи нарезанных для забора досок.) Мне кажется, он сам себе удивлялся, когда вспоминал, каким смелым наездником он был в прежние годы и как старость и плохое здоровье совершенно лишили его хладнокровия. Он не раз говорил, что верховая езда не позволяла ему сосредоточиваться на своих мыслях в гораздо большей мере, чем прогулка пешком, - он должен был следить за лошадью, и это мешало ему обдумывать что-либо всерьез, а смена пейзажей во время верховой езды поднимала настроение и улучшала самочувствие. (К несчастью, однажды Томми тяжело упал вместе с ним у Кестонского выгона. Этот случай и несчастный случай с другой лошадью настолько расстроили его, что ему посоветовали отказаться от верховой езды.)Если бы я вышел за пределы собственных наблюдений и начал вспоминать то, что я слышал от него самого о его любви к спорту и т.п., то мог бы еще много рассказать, но по большей части это было бы повторением того, что сказано в его "Воспоминаниях". (В школе он увлекался игрой в бэтфайвз [8], и это была единственная игра, которая ему хорошо далась.) В юности он очень любил свое ружье и стал хорошим стрелком; он любил рассказывать, как в Южной Америке застрелил двадцать три бекаса, сделав двадцать четыре выстрела. Рассказывая об этом случае, он для ясности добавлял, что, как он думает, американские бекасы далеко не так сильно дичатся человека, как английские.

Второй завтрак подавался в Дауне после полуденной прогулки отца; пользуясь случаем, скажу здесь несколько слов относительно его вкусов в еде. Он по-детски любил сласти, и к несчастью для себя, так как ему неизменно запрещали есть их. Ему не очень удавалось соблюдать "обеты", как он называл свои решения не есть сладостей, и он никогда не считал их обязательными для себя, если не заявлял о них вслух.

Вина он пил очень мало, но оно доставляло ему удовольствие, и то небольшое количество, которое он выпивал, подбадривало его. Он питал отвращение к пьянству и постоянно предостерегал своих мальчиков, что легко поддаться привычке пить очень много. Помню, когда я был очень маленьким мальчиком, я в своем простодушии как-то спросил его, напивался ли он когда-нибудь допьяна, и он с весьма печальным видом ответил мне, что стыдно ему признаться в этом, но однажды в Кембридже он сильно напился. Это произвело на меня такое глубокое впечатление, что я и сейчас помню то место, где я задал ему свой вопрос.

После второго завтрака он читал газету, лежа на диване в гостиной. Мне кажется, что из литературы ненаучной одну только газету он читал сам. Все остальное - романы, описания путешествий, исторические работы - ему читали вслух. Он питал такой широкий интерес к общественной жизни, что в газетах его занимало очень многое, хотя над многословностью парламентских дебатов он подсмеивался и читал их. по-видимому, только в кратком изложении. Политические события очень интересовали его, но свое мнение о них он составлял мимоходом, не слишком глубоко задумываясь над ними.

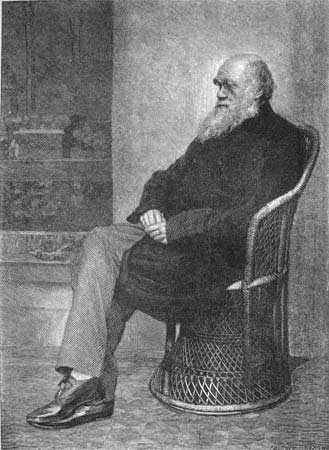

Чарлз Дарвин в своем плетеном кресло на веранде дома в Дауне. По фотографии, около 1874 г.

После чтения газеты он обычно занимался своей корреспонденцией. Письма, так же как и рукописи своих книг, он писал, сидя в большом, подбитом конским волосом кресле, которое стояло поблизости от камина; бумагу он клал на доску, покоившуюся на ручках кресла. Если ему предстояло написать много писем или очень длинное письмо, он диктовал их с предварительно набросанного черновика; эти черновики были написаны на оборотной стороне старых рукописей или корректур и настолько неразборчиво, что иногда он и сам не в состоянии был прочитать их. Он имел обыкновение сохранять все полученные им письма; эта привычка была усвоена им от его отца и, как он говорил, была для него весьма полезной.

Он получал много писем от глупых, бесцеремонных людей, но всем им отвечал. Он не раз говорил, что если не отвечал на такого рода письма, это впоследствии мучило его, и не приходится сомневаться в том, что любезность, с которой он отвечал всем своим корреспондентам, в огромной мере способствовала возникновению всеобщего и широко распространенного мнения о доброте его натуры; это стало особенно очевидным после его смерти.

Даже в мелочах он был внимателен к своим корреспондентам; так, диктуя письмо, адресованное иностранцу, он обязательно говорил мне: "Постарайся возможно тщательнее написать это письмо, так как оно обращено к иностранцу". Обычно он писал свои письма, предполагая, что их будут читать без особого внимания, и поэтому, диктуя, заботливо просил меня начинать важные места с нового и достаточно ясного абзаца, чтобы "бросилось в глаза", как он часто говорил. Насколько он старался не утруждать других своими вопросами, хорошо видно из его писем. (Трудно что-либо сказать относительно общего характера его писем, они сами говорят за себя. В высшей степени поразительна их неизменная вежливость. Прекрасным доказательством этого служит чувство, которое питал к отцу мнр Хэкон [Насоп], его поверенный. Он никогда не видал моего отца, но испытывал к нему чувство искренней дружбы, а о письмах отца говорил, что они написаны так, как это крайне редко бывает в деловой переписке: "Все, что я делал, он считал правильным и решительно за всякую вещь бесконечно благодарил меня").

У отца имелась отпечатанная форма письма, которой он намерен был пользоваться для ответа навязчивым корреспондентам, но он едва ли когда-нибудь воспользовался ею: думаю, что он никогда не находил случая, который казался бы ему вполне соответствующим назначению этой формы. Я помню один случай, когда она могла бы с успехом быть использована. Он получил письмо от совершенно незнакомого человека, который заявлял, что он намерен поддержать теорию эволюции во время дискуссии в каком-то Обществе, но так как он занят и молод и у него нет времени для чтения, то ему хотелось бы получить от отца краткий очерк его воззрений. Даже и этот удивительный молодой человек получил вежливый ответ, хотя, думаю, ему не удалось почерпнуть из этого письма много материала для своей речи. Отец всегда выражал благодарность за присылаемые ему книги, но не за оттиски статей. Иногда он выражал удивление по тому поводу, что так мало людей благодарило его за его книги, которые он щедро рассылал, но благодарственные письма, которые он получал, доставляли ему большое удовольствие, ибо сам он обычно был очень скромного мнения о ценности всех своих произведений и искренно удивлялся тому интересу, который они возбуждали.

В денежных и деловых вопросах он был замечательно аккуратен и точен. Он с большой заботливостью сохранял счета, классифицировал их и в конце года составлял баланс, точно какой-нибудь купец. Я помню

быстрое движение, с которым он протягивал руку за своей счетной книгой, чтобы вписать в нее каждый оплаченный чек, словно бы боялся забыть об этом и поэтому торопился сделать запись. По-видимому, его отец создал у него впечатление, что он [д-р Дарвин] менее состоятелен, чем был в действительности, потому что в известной мере затруднения. с которыми отец столкнулся в поисках деревенского дома, возникли из-за скромной суммы, которой он располагал для приобретения дома. Но, конечно, он знал, что в будущем его материальное положение не окажется тяжелым, потому что в своих "Воспоминаниях" говорит о том, что соображения этого рода позволили ему не работать над своим медицинским образованием с таким усердием, с каким он должен был бы делать это, если бы ему предстояло зарабатывать себе на жизнь.

Старый кабинет Чарлза Дарвина. По рисунку Парсонса

Он любил экономить бумагу, но это была скорее излюбленная привычка, чем подлинная экономия. Он складывал в особую папку все пустые странички от получаемых им писем, чтобы использовать их для заметок; его страсть беречь бумагу заставляла его широко пользоваться оборотной стороной старых рукописей, и в результате этого он, к несчастью, погубил очень много оригинальных рукописей своих книг. Это его отношение к бумаге распространялось даже на ни к чему не годную бумагу, и он, полушутя, возражал против "беззаботной" привычки бросать в камин скрученный кусочек бумаги, после того как он был использован для зажигания свечи.

(В отношении всех своих детей отец проявлял изумительные щедрость и благородство в вопросах, связанных с денежными делами. Мне особенно помнится доброжелательность, проявленная им по отношению ко мне, когда ему пришлось оплатить некоторые мои кембриджские долги, - мое откровенное признание он изобразил чуть ли не как добродетель. В последпие годы жизни он с добротой и щедростью распределял в конце каждого года остаток неизрасходованных денег между своими детьми.)

Он с большим уважением относился к чисто деловым способностям и часто с восхищением говорил об одном родственнике, который удвоил свое состояние. О себе самом он в шутку нередко говорил, что в самом деле гордится теми деньгами, которые сберег. Ему доставляли также удовлетворение деньги, котцрыо он получал за свои книги. Его стремление скопить деньги вызывалось главным образом опасением, что его дети не будут настолько здоровы, чтобы самостоятельно обеспечить свое существование, - опасение, которое серьезно преследовало его в течение многих лет. Смутно вспоминаю, как он говорил: "Славу богу, у вас хватит на хлеб и сыр"; я принимал эти слова в их буквальном смысле, когда был еще совсем маленьким.

Покончив около трех часов пополудни с корреспонденцией, отец отдыхал в своей спальне, лежа на диване, куря сигарету и слушая чтение какого-нибудь романа или другой ненаучной книги. Он курил только во время отдыха; наоборот, нюхательный табак подбодрял его, и он прибегал к нему во время работы. Он нюхал табак на протяжении многих лет своей жизни, усвоив эту привычку еще в студенческие годы в Эдинбурге. Миссис Веджвуд из Мэра [жена Джосайи Веджвуда] подарила ему хорошенькую серебряную табакерку, которую он очень ценил, но редко носил с собой, так как опасался соблазна нюхать табак слишком часто В одном из своих ранних писем он рассказывает, что как-то в течение целого месяца отказался от своей привычки нюхать табак и в это время, как он пишет, он чувствовал себя "крайне вялым, глупым и подавлен ним". М-р Броди Иннес [Brodie Innes], священник, бывший некогда нашим соседом, рассказывал мне, что одно время отец решил нюхать табак, только находясь вне дома; "это решение, - добавлял м-p Иннес, - было для меня весьма приятным, так как я держал ящик с табаком в моем кабинете, куда можно было пройти прямо из сада, не прибегая к помощи прислуги, чтобы открыть дверь, и я чаще, чем это могло бы быть при других обстоятельствах, получал возможность в течение но скольких минут побеседовать с моим дорогим другом". Отец обычно брал табак из банки, стоявшей на столе в передней; он делал это потому, чти необходимость пройти за понюшкой табаку из кабинета в переднюю в некоторой степени препятствовала слишком частому нюханию табака; металлический звон, получавшийся при захлопывании крышки банки с табаком, стал у нас в доме привычным звуком. Иногда, сидя с нами п гостиной, он вдруг поднимался, чтобы посмотреть, не погаснул ли камин в кабинете, и когда кто-нибудь из нас предлагал сделать это вместо него, то оказывалось, что он намерен заодно взять понюшку табаку.

Постоянно курить он начал только в последние годы, хотя еще во время своих поездок верхом в пампасах научился курить у гаучосов; он рассказывал, какое большое удовольствие доставляли ему на отдыхе после долгой поездки верхом чашка мате и сигарета, когда в течение некоторого времени невозможно было достать никакой пищи.

Эмма Дарвин, урожд. Веджвуд.

Жена Чарльза Дарвина(Чтение вслух нередко наводило на него дремоту, и он всегда жалел, что пропустил какие-то главы романа, но мать продолжала читать, не останавливаясь, так как боялась, что наступившая вследствие прекращения чтения тишина может разбудить его). В четыре часа он спускался вниз, чтобы одеться и пойти погулять, и был настолько точен, что, заслышав его шаги вниз по лестнице, можно было быть абсолютно уверенным, что сейчас без нескольких минут четыре.

Примерно с половины пятого до половины шестого он работал, после чего он приходил в гостиную, где оставался, ничего не делая, до тех пор, пока не наступало время (около шести часов) вновь отдохнуть наверху за слушанием романа и курением сигареты.

В самые последние годы жизни от отказался от вечернего обеда и в половине восьмого (в то время, когда мы обедали) пил чай и съедал одно яйцо или маленький кусочек мяса. После обеда он никогда не оставался в столовой; прося извинить его, он любил говорить, что он - старая женщина, которой следует позволить уйти вместе с другими дамами. Это было одним из многих признаков и результатов его постоянной слабости и недомогания. Каких-нибудь полчаса совместной беседы могли повлечь за собой бессонную ночь, а быть может и потерю половины следующего рабочего дня.

После обеда он играл с моей матерью в триктрак - каждый вечер по две игры; на протяжении многих лет велся счет очков, выигранных каждым из них, отец проявлял большой интерес к этому счету. За игрой в триктрак он чрезвычайно оживлялся, горько жаловался на свои неудачи и притворно-преувеличенно гневался на мать за то, что ей везло в игре. После игры в триктрак он читал те или иные научные книги либо в гостиной, либо, если там становилось слишком шумно, у себя в кабинете.

Вечером, т.е. после того как он прочитал столько, сколько ему позволяли силы, и перед тем как начиналось чтение вслух, он часто, лежа на диване, слушал игру матери на фортепьяно. Он не обладал хорошим слухом, но, несмотря на это, по-настоящему любил хорошую музыку. Не раз он жаловался на то, что с годами ощущение удовольствия, которое доставляла ему музыка, притупилось, однако, сколько я помню, его любовь к хорошей мелодии была всегда сильна. Сам он напевал только одну мелодию - валлийскую песню "Аr hyd у nos", которую исполнял вполне правильно; мне кажется, что он любил также напевать одну маленькую таитянскую песенку. Вследствие недостатка слуха он не узнавал мелодию при ее повторении, но вещи, которые ему нравились, всегда вызывали у него одно и то же отношение к ним, и он часто говорил, когда исполнялась какая-нибудь старая излюбленная им вещь: "Это прекрасно, но что это?". Особенно он любил некоторые части бетховенских симфоний и небольшие отрывки из произведений Генделя. Он составил маленький список всех особенно нравившихся ему вещей из числа тех, которые исполняла моя мать, охарактеризовав несколькими словами то впечатление, которое производила на него каждая из них; к несчастью, эти заметки потеряны. Он чувствовал различия в манере исполнения, ему доставляла огромное наслаждение игра покойной миссис Вернон-Лашингтон, а в июне 1881 г., когда Ганс Рихтер приехал к нам в Даун, его великолепная игра на рояле привела отца в сильнейший восторг [9]. Он получал большое удовольствие от хорошего пения, а возвышенные или трогательные романсы даже вызывали у него слезы. Исполнение его племянницей леди Фаррер романса Салливана [10] "Придет ли он" всегда доставляло ему большое наслаждение. В оценке своего собственного вкуса он был исключительно скромен и поэтому бывал очень обрадован, когда оказывалось, что другие согласны с его мнением.

По вечерам он чувствовал себя очень усталым, особенно в последние годы жизни, и уходил из гостиной около десяти часов, чтобы лечь спать в половине одиннадцатого. Ночи проходили у него по большей части плохо, он часами лежал без сна или сидел в постели в очень беспокойном состоянии. Его тревожила и одолевала ночью энергичная работа мысли, изнуряло непрерывное обдумывание какой-либо проблемы, которую он охотно выбросил бы из головы. Ночью его преследовало и все то, что досаждало ему или беспокоило в течение дня; думаю, что именно ночью он мучился от того, что не ответил какому-нибудь надоедливому корреспонденту.

Постоянное чтение вслух, о котором я упоминал выше, продолжалось так много лет подряд, что он получил возможность основательно познакомиться с большим числом произведений изящной литературы. Ол чрезвычайно любил романы, и я хорошо помню, как, ложась на диван и закуривая свою сигарету, он заранее предвкушал удовольствие от романа, чтение которого ему предстояло прослушать. Его живо интересовали как сюжет, так и характеры героев романа, но он ни за что не хотел заранее знать, как закончится рассказ; заглядывание в последние страницы романа он считал женским недостатком. Ему по доставлял удовольствия рассказ с трагическим концом, и по этой причине ов не очень ценил романы Джордж Элиот, хотя о ее романе "Сайлас Марнер" часто говорил с большой похвалой [11]. Вальтер Скотт, мисс Остин и миссис Гаскелл [12] читались и перечитывались до тех пор, пока окончательно не надоедали. У отца под рукой были одновременно две или три книги - какой-нибудь роман, чья-либо биография и описание того или иного путешествия. Он не часто читал старинные и классиче ские произведения, а предпочитал современную литературу; книги он получал по абонементу из библиотеки.

Его литературные вкусы и взгляды были ниже его общего умственного уровня. Хотя ему было ясно, что именно он представляет себе хорошим в области литературы, он сам считал, что в вопросах литературного вкуса совершенно не компетентен, и нередко говорил о том, что компетентным критикам нравится или не нравится, так, как если бы они составляли класс людей, принадлежать к которому он не имеет претензии.

В отношении вопросов искусства он был склонен подсмеиваться над профессиональными критиками и говорил, что свои суждения они составляют в соответствии с модой. Так, он говорил, что в его время все решительно восторгались такими мастерами живописи, которые теперь находятся в пренебрежении. Любовь, которую он проявлял в молодости к картинам, свидетельствует, можно думать, о том, что он оценивал портрет как произведение искусства, а не только по степени его сходства с изображаемым лицом. И, однако, он часто говорил, посмеиваясь, о небольшой ценности живописных портретов и о том, что одна какая-нибудь фотография стоит многих картин, словно бы он совершенно не видел художественных достоинств нарисованного портрета. Но это обычно говорилось с целью убедить нас в том, что мы должны отказаться от желания иметь его нарисованный художником портрет, - дело, представлявшееся ему очень докучным.

Его отношение к самому себе как к человеку невежественному во всех вопросах искусства поддерживалось его большой скромностью - чертой, характерной для него. В вопросах, касавшихся как вкуса, так и более серьезных вещей, он всегда обладал мужеством иметь свое собственное мнение. Я вспоминаю, однако, один случай, который как будто противоречит этому: осматривая в спальне м-ра Рёскина картины Тернера, он не признался, как сделал это впоследствии, что совершенно не в состоянии был понять, что собственно находил в них м-р Рёскин [13]. Но эта маленькая неискренность была, конечно, допущена им только из любезности к хозяину дома. Ему доставило удовольствие и вместе с тем позабавило, когда некоторое время спустя м-р Рёскин привез ему несколько фотографий с картин (кажется, с ван-дейковских портретов) и весьма учтиво и, по-видимому, высоко оценил мнение отца об этих фотографиях.

Многие из научных сочинений, которые он читал, были немецкие, и чтение их стоило отцу большого труда: просматривая вслед за ним ту или иную книгу, я часто бывал поражен, видя (по карандашным пометкам, которые он делал ежедневно, прекращая чтение), как мало он успевал прочитать за один раз. Он часто называл немецкий язык "verdammte" ("проклятый"), причем произносил это слово на английский лад. Он особенно негодовал на немцев за то, что они, как он был убежден, могли бы писать проще, если бы только хотели, и хвалил профессора Ф. Гильдебранда из Фрейбурга и за его немецкий язык, который столь же ясен, как французский. Иногда он показывал какую-нибудь немецкую фразу одной своей знакомой, патриотически настроенной немецкой даме, и потешался над ней, если она не могла без задержки перевести ее на английский язык. Сам он изучил немецкий язык, просто непрерывно пользуясь словарем, он говорил, что его единственный путь добраться, в конце концов, до смысла какой-либо фразы заключался в том, что он по многу раз подряд перечитывал ее. Когда он начал много лет назад изучать немецкий язык, он с гордостью сообщил об этом (как он любил рассказывать) сэру Дж. Гукеру, на что тот возразил ему: "Ах, мой дорогой друг, это ничего не значит! Я много раз начинал изучать его".

Несмотря на недостаточное знание немецкой грамматики, отец прекрасно справлялся с чтением немецких книг, и фразы, которые не давались ему, были, как правило, действительно очень трудными. Он никогда не делал попыток научиться правильно говорить по-немецки и произносил немецкие слова так, как если бы это были английские слова, и поэтому было весьма нелегко помочь ему, когда он произносил вслух немецкую фразу и просил перевести ее. У него определенно был плохой слух на голосовые звуки, и поэтому ему было трудно воспринимать небольшие различия в произношении *.

* В первом издании этой книги (1887) вместо этой последней фразы, появившейся в издании 1888 г. и в последующих публикациях "Воспоминаний" Фр. Дарвина, была фраза: "В одном из своих писем он ссылается на свое плохое французское произношение как на причину, по которой он не хотел бы принять на себя обязанности секретаря Геологического общества". - Ред.Замечателен был широкий интерес отца к областям знания, лежавшим за пределами его специальности. Что касается биологических наук, то влияние, оказанное на них его теоретическими воззрениями, было столь обширным, что он находил что-либо интересное для него почти в каждом их разделе. Он читал очень много весьма специальных трудов и обширные части таких руководств, как "Анатомия беспозвоночных" Гёксли, или такого сочинения, как "Эмбриология" Бальфура, по меньшей мере детали которых не лежали по линии его специальных интересов. И хотя он не изучал очень узких исследований монографического типа, он всегда в высшей степени восхищался ими.В области наук небиологических он очень интересовался работами, судить о которых по-настоящему не мог. Так, он имел обыкновение прочитывать в журнале "Nature" ["Природа"] почти все статьи, хотя столь многие из них относились к математике и физике. Он часто говорил мне, что получает какое-то особое удовольствие при чтении статей, которые он (по его собственным словам) не может понять. Хотелось бы мне воспроизвести то, как он подсмеивался над самим собой но этому поводу.

Замечательно также, что он сохранял интерес к вопросам, которыми занимался в прежнее время. Особенно это было выражено у него в отношении геологии. В одном из писем к м-ру Джедду он просит последнего навестить его, объясняя, что с тех пор, как умер Ляйелл [15], ему ни разу не пришлось побеседовать о геологических вопросах. Другой пример представляют сделанные им за несколько лет до смерти наблюдения над вертикально расположенными голышами в наносах близ Саутгемптона, - вопрос, рассмотренный им в письме к м-ру Гейки [16]. Из его писем к д-ру Дорну можно опять-таки видеть, насколько живой интерес он сохранял к усоногим ракам [17]. Думаю, что все это являлось следствием длительности и устойчивости его умственных интересов: мне не раз приходилось слышать от него, что он считает себя высокоодаренным этого рода качеством. Я не хочу сказать, что он пользовался подобными словами, характеризуя самого себя, но он нередко говорил, что обладает способностью удерживать в поле своего внимания тот или иной объект или вопрос в большей или меньшей мере на протяжении очень многих лет. Размер этой его способности становится ясным, если принять во внимание количество разрешенных им научных проблем различного рода и как рано некоторые из этих проблем начали занимать его.

Если он ничего не делал в другое время, не в обычные часы его отдыха, то это было верным признаком того, что он чувствует себя плохо, ибо пока он оставался более или менее здоровым, он не допускал никакого нарушения установленного порядка дня. Будние дни и воскресенья проходили совершенно одинаково с раз навсегда установленными промежутками между работой и отдыхом. Только тот, кто непосредственно наблюдал его каждодневную жизнь, в состоянии представить себе, насколько важным для его хорошего самочувствия было соблюдение строгого распорядка, описанного мною выше, и какого страдания и труда стоило ему сделать что-либо, выходящее за пределы этого распорядка.

Появление в обществе, пусть и самое незначительное, требовало от него каждый раз большого усилия. В 1871 году он отправился в маленькую деревенскую церковь, чтобы присутствовать на свадьбе своей старшей дочери, но лишь с трудом мог превозмочь утомление, вызванное у него пребыванием в церкви в течение короткой службы. То же самое нужно сказать по поводу немногих других случаев, когда ему приходилось присутствовать на подобного рода церемониях.

Вспоминаю, что много лет назад отец присутствовал на каких-то крестинах; это запомнилось мне по той причине, что мы, дети, привыкли считать его появление в церкви событием исключительным и необычайным. Мне очень отчетливо помнится также его образ на похоронах его брата Эразма: он стоял среди разбросанного снега, закутавшись в длинную черную траурную мантию, с серьезным, задумчивым выражением лица, полным печали.

Когда после многолетнего перерыва он решился вновь посетить заседание Линнеевского общества, чувствовалось, - и так оно и оказалось в действительности, - что это серьезное предприятие, на которое нельзя было решиться без колебаний и которое вряд ли удастся осуществить, не заплатив за него впоследствии тем или иным тяжелым заболеванием. Точно так же большого усилия потребовало от него присутствие на званом завтраке у сэра Джемса Пейджета [18], где было и несколько видных членов Медицинского конгресса (1881).

Ранние часы утра были единственным временем, когда он мог позволить себе такого рода усилия сравнительно безнаказанно. Так, если он хотел посетить кого-либо из своих ученых друзей в Лондоне, то делал это предпочтительно рано, в десять часов утра. По той же причине в свои поездки в Лондон он отправлялся самым ранним поездом и обычно попадал в дом к своим родственникам, когда они только начинали свой день.

Он аккуратно вел "Дневник", в который заносил как те дни, когда он работал, так и те, когда болезненное состояние мешало ему работать, так что он всегда мог учесть, как много дней оказалось потерянными для работы в каждом данном году. В этот "Дневник" - маленькую тетрадку в желтой обложке, лежавшую открыто на каминной доске поверх кучки таких же дневников за предшествующие годы, - он записывал также дни своих поездок на отдых и своего возвращения домой.

Наиболее частым видом такого отдыха были поездки на одну неделю в Лондон, где он останавливался либо в доме своего брата (6, Queen Anne Street), либо у своей дочери (4, Bryanston Street). Эти поездки для кратковременного отдыха он обычно предпринимал по настоянию моей матери, когда "плохие дни" и головокружение начинали появляться так часто, что наличие переутомления становилось очевидным. Он уезжал неохотно и пытался торговаться, ставя, например, условие, что он вернется через пять дней, а не через шесть. Даже в тех случаях, когда он уезжал из дому не больше чем на неделю, укладка вещей начиналась рано утром, причем он всегда хотел сам укладывать свои вещи. Беспокойство, которое ему доставляла всякая поездка, по крайней мере в последние годы, заключалась главным образом в ожидании отъезда и в том неприятном чувстве внезапной слабости, которое появлялось у него перед самым отъездом, но даже довольно длительная поездка, например в Конистон [19], удивительно мало утомляла его, если принять во внимание плохое состояние его здоровья, и он почти по-мальчишески испытывал величайшее наслаждение от путешествия.

Хотя, как он сам говорил, некоторые из его эстетических вкусов с годами очень ослабели, его любовь к картинам природы сохранилась во всей своей свежести и силе. Каждая поездка в Конистон доставляла ему новое наслаждение, и он никогда не переставал восхищаться красотой пересеченной холмистой местности в районе верхней части озера;

(Восхитительная поездка в Грасмер [20] - одно из счастливых воспоминаний этого времени (1879): "Великолепный день, - пишет моя сестра, - и оживленное, радостное настроение отца оставили во мне самое: приятное воспоминание. Он не мог ни на минуту усидеть спокойно в карете, все время то поворачиваясь в разные стороны, то приподнимаясь, чтобы полюбоваться пейзажем с каждого нового пункта, и даже на обратном пути был полон восторга от красоты озера Райдл-Уогер, хотя он никак не мог согласиться с тем, что Грасмор может вообще выдержать сравнение с его любимым Конистоном".)

Окрестности Конистона (современные фотографии)

Помимо этих более продолжительных экскурсий, он ездил ненадолго к разным родственникам - к своему зятю, дом которого находился близ Лит-Хилла, и к своему сыну, жившему поблизости от Саутгемптона [21]. Он всегда особенно любил бродить по пересеченной открытой местности, вроде выгонов близ Лит-Хилла и Саутгемптона и вересковых пустошей Эшдоунского леса или восхитительного "Зазубренного холма" ["Rough"] подле дома его друга сэра Томаса Фаррера [22]. Даже во время этих вакационных дней он никогда не оставался совершенно бездеятельным, находя повсюду объекты для наблюдения. В Хартфилде он вел наблюдения под поимкой насекомых дрозерой и т.п., в Торки он наблюдал процесс опыления у орхидеи (Spiranthes), а также выяснял отношения полов у тимьяна.

Отец всегда радовался возвращению домой из своих вакационных отлучек; ему доставляла большое удовольствие встреча, которую оказывала ему его собачка Полли, а она от радости приходила в полное неистовство, задыхалась, пискливо лаяла, металась по комнате и вспрыгивала на стулья; отец наклонялся к ней, прижимал ее мордочку к своему лицу, позволял ей лизать себя и говорил с ней каким-то особенно нежным и ласковым голосом.

Отец обладал способностью придавать своим летним дням отдыха очарование, которое сильно чувствовали все члены нашей семьи. Затрата сил, которой требовала от него работа дома, доводила до крайнего напряжения его выносливость, и когда он освобождался от занятий, то отдавался отдыху с юношеской радостью и становился очаровательным товарищем; все мы чувствовали, что в течение вакационной недели мы обретаем его к гораздо большей степени, чем за целый месяц дома.

(Однако некоторые из этих отлучек из дому оказывали на него гнетущее действие; если до отъезда он бывал чрезмерно переутомлен, то казалось, что отсутствие привычного для него напряжения как бы создавало предпосылку для возникновения особенно плохого состояния его здоровья.)

Помимо вакационных поездок, о которых я упоминал, отец посещал также водолечебницы. В 1849 г., когда он был очень болен, страдая постоянными припадками тошноты, один его приятель посоветовал ему испробовать водолечение, и он в конце концов согласился поехать в Молверн в водолечебницу д-ра Голли [Gully]. Из его писем к м-ру Фоксу видно, что лечение подействовало на него очень хорошо; отец, по-видимому, думал, что он нашел, наконец, метод лечения своей болезни, однако, как и все другие средства лечения, водолечение оказывало на него только преходящее действие. Но вначале оно показалось ему столь эффективным, что, по возвращении домой, он устроил для себя душевую комнату и обучил своего слугу приемам водолечения.

Много раз он посещал Мур-Парк - водолечебницу д-ра Лейна [Lane] в Суррее, неподалеку от Олдершота. Отцу очень нравилось здесь, и он всегда с удовольствием вспоминал о своем пребывании в Мур-Парке. (Воспоминания д-ра Лейна о моем отце включены в состав "Лекции о Чарлзе Дарвине" д-ра Ричардсона, прочитанной [22] октября 1882 г. Привожу отрывок из них:

"В общественном учреждении, подобном моему, он, естественно, был окружен людьми самого разнообразного характера, мужчинами и женщинами, по большей части резко отличавшимися от него, - коротко говоря, людьми банальными, каково большинство повсюду, имевшими с ним только то общее, что, как и он, они были людьми и пациентами. И никогда не было у меня ни одного пациента более сердечного, более деликатного, более дружески расположенного к людям и вообще более очаровательного, чем он по всему своему облику... [Он] никогда не стремился, как это слишком часто бывает с хорошими собеседниками, монополизировать разговор. Ему доставляло удовольствие не только давать, но и получать, и он столь же хорошо слушал, как и говорил сам. Он никогда не проповедовал, никогда не поучал, и его речь, серьезная или веселая (а она была то серьезной, то веселой), была полна живости и остроумия - колоритная, блестящая и воодушевленная".)Некоторое представление о его отношении к членам его семьи и к друзьям можно получить из того, что уже было сказано; невозможно дать здесь исчерпывающее описание этих его отношений, однако несколько более подробная характеристика их не излишня. О его семейной жизни я могу ограничиться только несколькими словами. В его отношении к матери наилучшим образом сказались свойственные ему нежность и симпатия к другим людям. Он нашел в ней свое счастье, и благодаря ей жизнь его, которая могла бы оказаться унылой и мрачной, была полна удовлетворения и спокойной радости.

Иллюстрация к книге Дарвина "Выражение эмоций"

Работа "Выражение эмоций" показывает, как внимательно он наблюдал своих детей; для него характерно, что (как он сам рассказывал мне), несмотря на сильное желание произвести точное наблюдение над выражением лица у плачущего ребенка, его сочувствие к горю ребенка портило его наблюдения. Записная книжка, в которую он вносил слова и выражения своих маленьких детей, показывает, сколько удовольствия дети доставляли ему. Казалось, что ему хочется сохранить полное сожаления воспоминание о безвозвратно ушедших годах их детства; в своих "Воспоминаниях" он писал: "Когда вы были совсем маленькими, мне доставляло наслаждение играть с вами, и я с тоской думаю, что эти дни никогда уже не вернутся". Нежность его натуры хорошо видна в характеристике его маленькой дочери Энни, написанной им через несколько дней после ее смерти *.

* Ниже приведен текст записи Чарльза Дарвина:Энни, наше бедное дитя, родилась на Гауэр-стрит 2 марта 1841 г. и скончалась в Молверне в полдень 23 апреля 1851 г.

Я решил написать эти несколько страниц, так как думаю, что через много лет, если мы будем живы, впечатления, записанные сейчас, позволят более живо восстановить в памяти главные черты ее характера. С какой стороны ни оглянусь на нее, наиболее яркая черта ее, сразу возникающая передо мною, это - ее живость и жизнерадостность, несколько умерявшаяся двумя другими чертами, а именно - чувствительностью, которую человек посторонний мог легко и не заметить, и большой нежностью. Весь ее облик излучал веселость и здоровую жизнерадостность, и от этого каждое ее движение было исполнено радости, жизни и энергии. Приятно и отрадно было смотреть на нее. Передо мной возникает сейчас ее дорогое лицо, каким оно бывало, когда она бегом спускалась с лестницы, захватив для меня горсть табаку, и вся сияла от удовольствия, что она доставляет удовольствие другому. Даже когда она играла со своими двоюродными сестрами и ее жизнерадостность подчас переходила в бурную шумливость, стоило мне только взглянуть на нее, - не с неудовольствием, нет (ибо, благодарение богу, я почти ни разу так не взглянул на нее), но недостаточно сочувственно, - и выражение ее лица на несколько минут совершенно менялось.

Другая черта ее характера, делавшая столь очаровательными ее жизнерадостность и веселость, это - ее большая нежность, заставлявшая ее льнуть и ласкаться к окружающим. Эта черта проявилась у нее еще в младенческом возрасте, когда она не могла успокоиться, не прижавшись к матери, которая брала ее к себе в постель; и уже совсем недавно, когда ей нездоровилось, она могла без конца ласкать руку матери. Когда ей бывало очень плохо, она словно чувствовала себя лучше, если мать ложилась рядом с ней, - ни на кого из других наших детей это не оказало бы такого действия. И точно так же почти в любое время она готова была в течение получаса приглаживать мои волосы, чтобы "сделать их красивыми", как она выражалась, или разглаживать то мой воротник, то обшлага, - короче говоря, она всегда готова была приласкаться ко мне, бедная моя, дорогая девочка.

Кроме жизнерадостности, смягченной этими чертами, для ее поведения были характерны исключительная сердечность, откровенность, искренность, прямота, естественность - и притом без малейшей тени скрытности. Все ее существо было чистым и прозрачным. Чувствовалось, что знаешь ее насквозь и можешь вполне верить ей. Я всегда думал, что на старости лет, что бы с нами ни случилось, у нас будет по крайней мере одна любящая душа, которую ничто не сможет изменить. Во всех ее движениях была энергия, активность, и всегда они были изящны. Гуляя со мной по Песчаной дорожке, она, хотя я ходил быстро, часто забегала вперед, самым изящным образом кружась на носках, а милое лицо ее все время светилось самой ласковой улыбкой. Иногда она очаровательно кокетничала со мной, и воспоминания об этим полны для меня прелести. Она часто выражалась несколько вычурно, и когда я подшучивал над ней, сам придавая вычурность некоторым ее словам, ясно вижу и теперь, как она вскидывает головку и восклицает: "О, папа, как тебе не стыдно!"

Во время последней ее недолгой болезни ее поведение было просто ангельским по своей безыскусственной искренности. Она никогда не жаловалась, никогда не капризничала, всегда была внимательна к другим и испытывала чувство самой нежной, самой трогательной благодарности за все, что делали для нее. Когда она была гак измождена, что едва могла говорить, она хвалила все, что ей ни приносили, а о чае она сказала, что он "чудесно хорош". Когда я принес ей воду, она сказала: "Я совершенно благодарна тебе", и это были, мне кажется, последние вычурные слова, которые я услышал из ее дорогих уст.

Мы потеряли радость нашего дома и утешение нашей старости. Должно быть, она знала, как мы любили ее. О, если бы она могла знать и сейчас, как глубоко, как нежно мы продолжаем любить и всегда будем любить ее дорогое радостное лицо! Да будет она благословенна!

30 апреля 1851 г.

Мы, дети, испытывали огромное удовольствие, когда он принимал участие в наших играх, (но не думаю, чтобы он много возился с нами; полагаю, что по состоянию своего здоровья он не переносил шумных игр). Иногда он рассказывал нам различные истории, которые казались нам необычайно восхитительными, отчасти, вероятно, вследствие того, что делал он это редко.

О том, как отец нас воспитывал, можно судить по маленькому эпизоду с моим братом Леонардом, о котором отец любил рассказывать. Войдя однажды в гостиную, он увидел, что Леонард прыгает по дивану, что у нас запрещалось, чтобы не портить пружин; отец воскликнул: "О, Лэнни, Лэнни! Ведь это против правил", на что Леонард ответил ему: "Тогда, я думаю, тебе лучше уйти из комнаты". Не думаю, чтобы он за всю свою жизнь сказал кому-либо из своих детей хотя бы одно сердитое слово, но я уверен, что никогда никому из нас не пришло бы в голову не повиноваться ему. Я хорошо помню, как отец сделал мне однажды замечание по поводу какой-то допущенной мною небрежности, и мне до сих пор памятно охватившее меня из-за этого чувство уныния, а также та заботливость, которую он проявил, чтобы рассеять это мое чувство, когда обратился ко мне вскоре после того с особенно ласковыми словами. Свою очаровательную, ласковую манеру обращения с нами он сохранял на протяжении всей своей жизни. Меня удивляет иногда, как он мог так обращаться с нами, довольно сдержанными в выражении своих чувств людьми, но я надеюсь, что он знал, как сильно мы восхищались его полными любви к нам словами и добрым отношением к нам. (Как часто уже в мои зрелые годы мне хотелось, чтобы отец, когда он, бывало, останавливался [диктуя мне что-либо] за моим стулом, провел рукой по моим волосам, как он делал это, когда я был маленьким.) Он позволял своим взрослым детям подсмеиваться над ним и сам вместе с ними смеялся, и вообще разговаривал с нами, как с совершенно равными себе.

Он всегда был полон интереса к планам и успехам каждого из нас. Смеясь над ним, мы говорили, что у него нет веры в своих сыновей, когда, например, он выражал некоторое сомнение в том, справится ли тот или иной из нас с какой-либо предпринятой им работой, так как он не чувствовал уверенности в том, что мы обладаем для этого достаточными знаниями. С другой стороны, он был склонен относиться с чрезмерным одобрением к нашей работе. Когда я говорил, что он слишком высоко оценивает что-либо сделанное мною, он возмущался и притворялся, будто склонен разразиться гневом. Его сомнения в наших силах проистекали отчасти из той скромности, с которой он относился ко всему, что каким бы то ни было образом касалось его самого, а его одобрительная оценка нашей работы объяснялась тем сочувственным отношением к другим, которое делало его снисходительным в высшей мере.

Он придерживался в своих отношениях с детьми свойственной ему очаровательной манеры в выражении своей благодарности; если мне случалось написать для него письмо или прочитать ему вслух какую-нибудь страничку, дело никогда не обходилось без того, что бы он не высказал мне несколько добрых слов благодарности. Он очень любил своего внука Бернарда и относился к нему с большой добротой и часто говорил о том удовольствии, которое ему доставляет возможность видеть "его маленькое личико прямо против себя" за столом во время второго завтрака. Он и Бернард любили сравнивать свои вкусы, например в одинаковой их любви к желтому сахарному песку (бастру), который они предпочитали белому сахару, и т.п.; в результате заявлялось: "Ведь мы во всем согласны с тобой, не правда ли?".

Вот что пишет моя сестра:

"Мои первые воспоминания об отце связаны с тем восторгом, который мы испытывали, когда он играл с нами. Он был страстно привязан к своим собственным детям, но не принадлежал к числу тех людей, которые обожают всех детей вообще. Для нас он был самым восхитительным товарищем по нашим играм и самым сочувствующим нам другом. И надо сказать, что невозможно сколько-нибудь точно передать, каким очаровательным было его отношение к семье как в годы нашего детства, так и в более поздние годы.Его очень любили и уважали как главу дома; со слугами он всегда говорил вежливо и, когда просил их о чем-нибудь, то обязательно добавлял: "Не будете ли Вы так добры". Вряд ли он когда-нибудь сердился на слуг; насколько редко это случалось, видно из того, что однажды, когда я, будучи еще маленьким мальчиком, случайно услышал, как отец сердитым голосом распекал за что-то слугу, это поразило меня как какое-то ужасное событие, и я помню, что бросился вверх по лестнице вне себя от страха. Он не принимал участия в уходе за садом, коровами и пр. Он считал, что к нашим лошадям имеет столь малое касательство, что обычно с сомнением спрашивал, может ли он получить лошадь и тележку, чтобы послать в Кестон за дрозерой или в Уэстергемские питомники за растениями, или в какое-либо другое место.Показателем того, в каких отношениях мы находились с ним, а также и того, как высоко мы ценили его в качестве товарища по нашим играм, является следующий эпизод: один из моих братьев, которому было тогда около четырех лет, предложил уплатить отцу шесть пенсов, если он согласится принять участие в наших играх в часы работы. (Все мы знали, что часы, когда он работает, считались у нас в доме священными, но что кто бы то ни было может устоять против соблазна получить шестипенсовик, казалось нам совершенно невероятным.)

Вероятно, он был самой терпеливой и очаровательной сиделкой. Мне вспоминается, каким, казалось мне, уютным покоем и удобством я охвачена, когда, больная, лежала у него в кабинете на диване и он укутывал меня одеялом, а я лениво смотрела на старую геологическую карту, висевшую на стене. Это было, должно быть, в его рабочие часы, потому что он всегда рисуется мне сидящим в своем подбитом конским волосом кресле около угла камина.

Другим показателем его безграничного терпения может служить то, что нам было позволено вторгаться в его кабинет, когда нам были до крайности необходимы липкий пластырь, веревки, булавки, ножницы, марки, складной фут или молоток. Эти и другие подобного рода необходимые вещи всегда можно было найти в кабинете, и это было единственное в доме место, где их можно было получить наверняка. Мы понимали, что поступаем нехорошо, входя в кабинет в рабочее время, но мы все же входили, когда нам очень нужно было. Помню его терпеливый взгляд, когда он сказал однажды: "Не думаете ли вы, что вы могли бы не входить сюда снова? Вы уж слишком часто мешаете мне". Мы боялись входить к нему за липким пластырем, потому что он не любил видеть у нас порезы - как из-за нас самих, так и вследствие своей острой чувствительности к виду крови. Хорошо помню, как я пряталась в коридоре, поджидая, пока он не уйдет из дому, и тогда я прокрадывалась в кабинет за пластырем.

Оглядываясь на те далекие дни, я вижу, что жизнь шла у нас очень размеренно и, кроме родственников (и немногих близких друзей), никто другой, думается мне, не посещал нас. После уроков мы были предоставлены самим себе и могли идти, куда хотели, и мы проводили время главным образом в гостиной или в саду, благодаря чему очень много времени оставались с отцом и матерью. Нам казались восхитетельными рассказы отца о его плавании на "Бигле" или о ранних годах его жизни в Шрусбери - маленькие отрывки воспоминаний о его школьной жизни и детских вкусах. (Иногда же он читал вслух своим детям такие книги, как романы Скотта, и я вспоминаю также несколько его маленьких лекций о паровой машине.

В течение пяти лет, от тринадцатого до восемнадцатого года моей жизни, я постоянно более или менее была больна, и в продолжение долгого времени (мне оно кажется годами) он завел обыкновение ежедневно после полудня проводить со мною две партии игры в триктрак. Он играл с величайшим одушевлением, и я вспоминаю, что одно время мы начали вести счет очков, и так как итог записей выходил в его пользу, мы хранили список дублетов, брошенных каждым из нас, ибо> я была убеждена, что он бросает лучше меня.

Его терпение и сочувствие ко мне во время этой утомительной болезни были безграничны, и в тех случаях, когда мое состояние становилось очень тяжелым, я замечала, что степень этого сочувствия переходит всякие границы. Когда мне стало особенно плохо, мы поехали к моей тетке в Хартфилд, в Суссексе, и как только мы благополучно добрались туда, он отправился в Мур-Парк, чтобы пройти двухнедельный курс водолечения. Вспоминаю теперь, что по его возвращении я с трудом могла переносить его присутствие у себя в комнате - на меня слишком сильно действовало выражение на его лице нежного сочувствия ко мне и душевного волнения, которые после его кратковременного отсутствия стали новыми для меня и очень тягостными.)

Он проявлял заботу в отношении всех наших занятий и интересов и жил нашей жизнью в такой мере, в какой это редко бывает у отцов. Но я уверена, что ни в ком из нас эта интимность отношений ни в малейшей степени не снижала нашего уважения к нему и нашего послушания. Что бы он ни сказал, было для нас абсолютной истиной и законом. Всю силу своего ума он всегда вкладывал в ответы на любой из наших вопросов. Одна маленькая подробность показывает мне, какое внимание он проявлял ко всему тому, что являлось предметом наших забот. Он не очень любил кошек (хотя восхищался изяществом движений котят), и тем не менее он знал и помнил индивидуальные особенности моих многочисленных кошек и не раз говорил о привычках и характере наиболее замечательных из них много лет спустя после их смерти.

Другой характерной чертой его обращения с детьми было уважение к их свободе и к их личности. Помню, какое наслаждение доставляло мне это чувство свободы еще в то время, когда я была маленькой девочкой. Отец и мать даже не выражали желания знать, что мы делали или о чем думали, если только сами мы не стремились рассказать им об этом. Отец всегда давал нам понять, что все мы являемся людьми, мнения и мысли которых ценны для него, и благодаря этому все, что было лучшего в нас, раскрывалось в солнечном сиянии его личности.

Не думаю, что его преувеличенное мнение о наших умственных и моральных качествах делало нас самонадеянными, как этого, быть может, следовало бы ожидать; оно скорее вело к тому, чтобы мы стали скромными и всегда питали благодарность к нему. Причина этого заключалась, без сомнения, в том, что влияние его характера, его искренности и его величия оказывало на нас гораздо более глубокое и более прочное воздействие, чем тот небольшой восторг, который могло испытать наше тщеславие благодаря его похвалам и восхищению нами" *.

* Чудесные воспоминания о жизни моего отца в Дауне, написанные его другом и прежним соседом миссис Уоллис Нэш [Wallis Nash], были опубликованы в журнале "Overland Monthly" (Сан-Франциско) в октябре 1890 г.В своей манере принимать гостей отец был совершенно очарователен: присутствие посетителей возбуждало его и вызывало проявление лучших сторон его характера. Он рассказывал, что в Шрусбери его отец всегда выражал желание, чтобы о гостях неустанно заботились, и в одном из писем к Фоксу он говорит, что не может написать письмо, так как дом полон гостей. Мне кажется, что он всегда испытывал беспокойство, считая, что недостаточно заботится о развлечении своих гостей, но прием проходил вполне успешно, и то или иное неудобство компенсировалось тем, что гостям давали возможность чувствовать себя совершенно свободно и делать все, что им понравится. Обычно гости оставались у нас с субботы до понедельника; дольше гостили у нас родственники, но о них заботилась в большей мере мать, а не отец.

Помимо этих гостей нас посещали иностранцы и другие незнакомые нам лица, - они приезжали обычно ко второму завтраку и уезжали в полдень. Отец добросовестно говорил им, какое громадное расстояние отделяет Даун от Лондона и сколько труда надо затратить, чтобы добраться сюда, бессознательно считая очевидным, что путешествие это должно быть для них столь же утомительным, как для него. Если, однако, это не отпугивало их, он сам организовывал их поездку, указывал, когда им приехать и когда практически им надо выехать из Лондона. Приятно было смотреть, как он обменивается рукопожатием с гостем, которого он приветствовал впервые; он с такой быстротой протягивал руку, что создавалось впечатление, будто она торопится поскорее встретиться с рукой гостя. Старым друзьям он пожимал руку с такой сердечностью, что видеть это мне всегда доставляло удовольствие. Его прощание с гостями было столь же очаровательным: стоя у выходных .дверей, он благодарил гостей за то, что они приехали повидаться с ним. Эти завтраки представляли для отца весьма удачную форму развлечения, не доставляя ему ни хлопот, ни утомления; в продолжение всего визита отец бывал весел и возбужден. Профессор Декандоль [23] описал свое посещение Дауна в превосходном и симпатичном очерке о моем отце *. Он говорит, что манера поведения отца вполне походит на манеру оксфордского или кембриджского "savant" [ученого]. Это сравнение не кажется мне вполне удачным; в его непринужденности и естественности было скорее нечто, напоминающее военного человека; это проистекало от полного отсутствия у него неискренности или искусственности. Отсутствие позирования и естественность и простота, с которыми он начинал разговор со своими гостями, благодаря чему они с первого же момента чувствовали себя непринужденно, делали его очаровательнейшим хозяином для любого постороннего человека. Его умение удачно выбрать тему для разговора проистекало, казалось, как из свойственных ему скромности по отношению к самому себе и симпатии к другим, так и из живого интереса к работам других людей.

* De Candolle, Darwin considere au point de vue des causes de son succes. Geneva, 1882.Некоторым, я думаю, его скромность доставляла подлинное огорчение; я видел, что покойный Френсис Бальфур [24] был прямо-таки расстроен тем обстоятельством, что отец приписал ему эрудированность в одном вопросе, заявляя, что сам он в этом вопросе совершенно невежественен.Трудно охватить все особенности, характеризующие моего отца как собеседника.

Рассказывая о чем-нибудь, он в гараздо большей мере, чем большинство людей, боялся повторений и все время произносил: "Вы, верно, слышали об этом от меня" или "Полагаю, что я уже говорил вам". У него была одна особенность, которая придавала своеобразный характер его беседе. С первых слов фразы ему часто вспоминались те или иные исключения или доводы против того, что он собирался сказать, а это в свою очередь наводило его на какой-либо другой пункт, в результате чего вся фраза превращалась в целую систему скобок внутри скобок, так что часто совершенно невозможно было понять смысл его речи, пока он, наконец, не заключал свою фразу. Он нередко говорил о самом себе, что, беседуя с кем-либо, он не в состоянии достаточно быстро найти необходимый довод, и я думаю, что это соответствовало истине. Если разговор не касался вопроса, над которым он как раз в данное время работал, он не мог достаточно быстро привести в действие последовательный ряд доказательств. Это можно видеть даже по его письмам, например, по двум письмам к профессору Земперу [25] о действии изоляции: он мог привести ряд необходимых для него данных только спустя несколько дней после того, как первое письмо было отослано.

Когда во время беседы он чувствовал то или иное затруднение, у него начиналось своеобразное заикание на первом слове фразы. Я могу припомнить только, что такое заикание случалось на словах, начинающихся с буквы "w". Возможно, что произношение этой буквы особенно затрудняло его, так как он рассказывал мне, что в детстве он не умел произносить эту букву и ему предлагали шесть пенсов, если он правильно произнесет слова "white wine", которые он выговаривал как "rite rine". Быть может, эта наклонность была унаследована им [26] от Эразма Дарвина, который заикался *.

* Отец рассказывал об одной реплике Эразма Дарвина, сделанной вполне в Джонсоновском духе [28]: "Не находите ли вы заикание большим неудобством, доктор Дарвин?" - "Нет, сэр, потому что у меня есть время подумать, прежде чем сказать что-нибудь, и потому я не задаю неуместных вопросов!".Иногда он курьезным образом сочетал воедино различные выражения, пользуясь, например, такой фразой, как "holding on like life", которая представляет смешение фразы "holding on for his life" ["цепляясь за свою жизнь"] с фразой "holding on like grim death" ["прицепляясь подобно неумолимой смерти"]. Это происходило вследствие той энергичности, с которой он подчеркивал что-либо, сказанное им. По временам это создавало впечатление преувеличения, чего, однако, он совершенно не имел в виду, но вместе с тем это придавало тому, что он говорил, оттенок глубокой и благородной убежденности. Так было, например, когда он давал свое показание перед Королевской комиссией по вивисекции и, говоря о жестокости по отношению к животным, заявил: "Она заслуживает ненависти и отвращения!" [27]. Когда в подобного рода случаях он чувствовал себя особенно возбужденным, он, не доверяя себе, не решался говорить, так как знал, что легко придет в раздраженное состояние, чего он не любил до крайности. Он сознавал, что раздражение, выливаясь в слова, имеет тенденцию усиливаться, и по этой причине боялся, например, бранить слугу.Доказательством скромной манеры его участия в разговоре может служить, например, тот факт, что когда по воскресеньям к нам приезжали члены семьи сэра Джона Леббока [29], чтобы побеседовать в послеполуденное время, он никогда, казалось, не выступал с речами или лекциями, хотя именно ему принадлежала значительная роль в поддержании беседы. Он был особенно очарователен, когда подшучивал над кем-нибудь, сам находясь в чрезвычайно веселом настроении. Он бывал в таких случаях по-мальчишески беззаботным, в высшей степени ярко проявляя всю тонкость своей натуры. Восхитительно было видеть, как он разговаривал с дамой, которая нравилась ему и развлекала его, сочетая добродушное подшучивание с выражением почтительного уважения к ней. В нем было так много достоинства, что даже при самых фамильярных отношениях оно не терпело никакого урона. Чувствовалось, что с ним менее чем с кем бы то ни было другим можно допустить какую-либо вольность, и я действительно не могу вспомнить ни единого случая подобного обращения с ним [30].

Когда у отца бывало несколько гостей сразу, он превосходно устраивался с ними, ведя разговор с каждым из них отдельно или усаживая двоих или троих одновременно вокруг своего кресла Эти беседы были всегда приправлены доброй долей шутки и вообще отличались юмором, либо заменявшей его жизнерадостной сердечностью. Быть может, этот пронизывавший всю его речь юмор помнится мне ярче всего потому, что самыми лучшими были его беседы с м-ром Гёксли, который обладает какой-то способностью, родственной юмору, если это и не есть сам юмор. Юмор м-ра Гёксли доставлял отцу огромное удовольствие, и отец нередко говорил: "Как блестяще остроумен Гёксли!" Думается мне, что более научную аргументацию (принимавшую характер серьезного спора) он применял в своих беседах с Ляйеллем и сэром Джозефом Гукером.

Он нередко говорил, что к друзьям последних лет своей жизни он не испытывает того чувства теплой привязанности, какое было у него по отношению к друзьям его юности, и что это огорчает его. Несомненно, в его ранних письмах кембриджского периода мы находим доказательства очень сильной дружеской привязанности к Герберту и Фоксу, но никто, кроме него самого, не решился бы сказать, что на протяжении всей жизни его привязанность к своим друзьям не была проникнута самым теплым чувством. Когда дело касалось услуги кому-либо из его друзей, он не щадил себя и охотно жертвовал и своим драгоценным временем и своими силами. Он, несомненно, обладал в совершенно необычайной степени способностью привязывать к себе своих друзей. У него было много друзей, но его привязанность к сэру Джозефу Гукеру была гораздо более сильной, чем это обычно встречается у людей. В своих "Воспоминаниях" он писал: "Вряд ли я знал человека более привлекательного, чем Гукер".

Джозеф Гукер