|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава II

|

|

О.И. Воронова

ВЕРА ИГНАТЬЕВНА МУХИНА Серия «Жизнь в искусстве», Издательство «Искусство», Москва, 1976 г. |

Глава II

Стоит задуматься: что же все-таки послужило толчком к этой перемене? И, видимо, единственно возможным ответом будет: переезд в Москву.

Сам по себе он произошел почти случайно, благодаря легким деньгам и доброму отношению опекунов. Наезжая из Курска, барышни Мухины, Мария и Вера, заметили, что в Москве куда больше развлечений, да и портнихи самые перворазрядные, и разве могли сравниться с балами у Рябушинского, на которые их постоянно приглашали, балы курские, губернские? «Раз в год ездили в Москву проветриться, накупить нарядов. Потом нам пришло в голову: а почему бы не переехать? Переехали».

Поселились на Пречистенском бульваре, близ Сивцева Вражка. И с этого дня Вера Игнатьевна навсегда связала свою жизнь с Москвой - город стал частью ее бытия, куда бы ни уезжала, только в него возвращалась «домой».

Старые газеты - профессорские «Русские ведомости», щедрое на самые разнообразные объявления «Русское слово» - дают возможность заглянуть в интересы и настроения интеллигенции в дни переезда Мухиной в Москву. Большое внимание к начинающемуся воздухоплаванию; из номера в номер идут отчеты о полетах Леганье - сумеет ли наконец человек преодолеть силу земного притяжения? Почти такие же постоянные и обстоятельные информации о путешествии П.К. Козлова по Центральной Азии, о коллекциях, привезенных из спящего в пустыне Хара-Хото, - обостренное желание заглянуть в глубь веков, попять, как и чем жили люди в древности. Взрыв почти благоговейного восторга - приезд в Москву Толстого; интервью с самим Львом Николаевичем, интервью с Софьей Андреевной, с Чертковым; подробное описание чуть ли не обратившихся в демонстрацию проводов: «Словно вода в середине водоворота бурлили и неслись к вокзалу люди», - писали «Русские ведомости».

Особенно много места газеты уделяют искусству - живописи, музыке, театральным гастролям. Театр Зимина открывает сезон «Нюрнбергскими майстерзингерами» - здесь-то уже наверняка побывала Мухина. В Большом театре выступают Шаляпин в «Князе Игоре», Собинов в «Мефистофеле». Декорации к «Дочери фараона» (танцует Гельцер!) написаны Коровиным, и рецензенты всматриваются в них не менее пристально, чем в хореографические «па». В Малом театре в зените звезда Ермоловой, в Художественном уверенно всходит слава Качалова: ходят смотреть не просто спектакли, но созданные им роли. «Качалов сделал Анатэму гораздо более интересным и сильным... чем сделала это пьеса», - восхищается пресса.

Москва пробуждалась от спячки, в которую была погружена разгромом революции 1905 года, жила предчувствием близких и неизбежных социальных перемен. «Мы насадим новый сад, роскошнее этого», - заклятием твердили в Художественном театре; «Вишневый сад» уже много лет не сходил со сцены. «Прежде всего я - человек!»- восклицала Нора - Комиссаржевская, протестуя против законов, по которым «выходит, что женщина не вправе пощадить своего умирающего отца, не вправе спасти жизнь мужу»; приехав из Петербурга на гастроли, Комиссаржевская играла во многих ролях, но овацию ей устроили в тот день, когда Нора рвала с «кукольным домом», уходила в открытый всем ветрам и страстям мир.

Горячими спорами было встречено открытие памятника Гоголю. Угрюмая, скорбная фигура писателя с изнуренным страданиями лицом, с худой и острой, словно у мертвеца, судорожно высовывающейся из-под складок плаща рукой вызывала возмущение реакционных кругов. Интеллигенция, напротив, восторгалась. Затравленный, находящийся на грани безумия Гоголь становился для нее символом не только прошедшего, но и настоящего российской действительности, воспринимался как протест против «совиных крыл» Победоносцева, «глухих» лет духовного безвременья. Вспоминали о знаменитом письме Белинского к Гоголю - оно было опубликовано всего несколько лет назад, в начале девятисотых годов. Говорили об авторе памятника скульпторе Николае Андрееве. О том, что он, молодой и еще далеко не знаменитый, отказался от правительственного заказа на монумент великому князю Сергею Александровичу.

Н.А. Андреев. Памятник Н.В. Гоголю.

Свидетельством живой жизни искусства, его общественной значимости стал для Мухиной этот памятник, созданный Андреевым. Впоследствии она скажет, что скульптор преувеличил трагическое начало в образе Гоголя и недостаточно глубоко осмыслил его творчество: «...не разглядел за юмором страстности и силы гоголевского обличения». Но это - много лет спустя. Молодость Веры Игнатьевны проходит в преклонении перед андреевским авторитетом. В десятках написанных в разные годы автобиографий, упоминая, что занималась в скульптурной мастерской Синицыной, она укажет, что туда заходил Андреев. Не учил, не давал советов, не интересовался ее работами. Просто - заходил. И тем не менее даже его присутствие в студии было событием, которое запомнилось на всю жизнь. Как-то высказалась более подробно:

«У меня было ощущение, уверенность, что он знает».

«Что именно?» - спросил один из коллег-художников.

«Как надо жить и работать».

Интенсивно, насыщенно жила художественная Москва. Еще работали прославленные старики: Суриков, Поленов, Васнецов, картины их становились событиями. В 1910 году таких событий было два: Суриков закончил «Степана Разина», Васнецов написал «Баяна» - о легендарных подвигах народной вольницы напоминало одно полотно, о славе былых времен - другое. Каждое произведение, несущее элемент открытия, интеллигенция встречала с восторженным интересом. Восхищенно говорили о попытке молодого бунтаря «Голубой розы» Павла Кузнецова создать новый тип пейзажа - воплотить в живописи поэтический миф о бескрайнем просторе, воле и покое оренбургских степей; о выплывающих из морских глубин разрушенных и покинутых городах «печальной Киммерии» Богаевского. «Само солнце представлялось ему слепым глазом, тоскующим над могильниками земли», - писал известный поэт и художественный критик Максимилиан Волошин.

Для широкой публики, а к ней тогда принадлежала и Мухина, тон задавал «Союз русских художников». Его участники показывали зрителям Россию - ее быт, историю, ее природу и архитектуру. Некоторые художники путешествовали по древнерусским городам - на их полотнах вставали могучие белокаменные ансамбли и затейливые деревянные церкви. Другие привозили этюды с севера - мерцали жемчужно-серебристые сумерки, тяжело стучались о берега свинцовые волны Белого моря.

В торжественно-приподнятой обстановке проходили ежегодные, не без расчета приуроченные к рождественским праздникам вернисажи «Союза»:

«Ловко подлетали к подъезду, обгоняя друг друга, выезды богатых меценатов. Морозовы, Рябушинские, Носовы, Крестовиковы, Третьяковы щеголяли холеными конями... Торопливо подъезжал сухопарый с небольшой остренькой бородкой Бахрушин. Едва умещаясь в модных узеньких санках, подлетал к входу выставки С.И. Зимин, щедро тративший свои доходы от текстильной фабрики па театральные затеи... Жестикулируя, что-то убежденно и страстно доказывая, шел на выставку Андрей Белый. С подчеркнуто торжественным видом вылезал из извозчичьих саней бесспорный законодатель поэтических форм и теорий символизма подтянутый Валерий Брюсов. Его, как и К.Д. Бальмонта, почти всегда приветствовала и окружала толпа девушек, страстных поклонниц его поэзии. Все окликали друг друга, все были знакомы, все чувствовали себя соучастниками общего, интересного дела»,- рассказывал в своей книге воспоминаний искусствовед Виктор Михайлович Лобанов.По-прежнему росли коллекции Третьяковской галереи - после смерти Павла Михайловича об ее славе заботились попечители. Увлекавшиеся искусством могли получить доступ и к собирателям. Сергей Щукин, славившийся тонким вкусом и точным глазом, в своем особняке в Знаменском переулке коллекционировал новую французскую живопись; французов также собирали Иван Морозов и Николай Рябушинский. Степан Рябушинский и Петр Щукин увлекались древнерусским искусством: с их собраниями икон могла конкурировать только коллекция Остроухова. За ними тянулись другие ценители: братья Востряковы, Гиршман, Трояновский, Ланговой, Боткин, Носова. Предвыставочная суматоха становилась днями своеобразного ристалища коллекционеров: каждый старался первым увидеть вещи, первым получить право отбора.

Праздничными церемониями сопровождались и открытия монументов. Когда открывали памятник первопечатнику Ивану Федорову, «друкарю книг пред тым невиданных», дождливый осенний день, казалось, расцвел цветами. Около постамента лежали горы венков, букеты летели прямо в сентябрьскую грязь. Собрались тысячные толпы, народ взбирался на крыши, на зубцы Китайской стены. Ни следа официальной чопорности - все старались пробиться к скульптору, пожать ему руку; у Волнухина в глазах стояли слезы. На всю жизнь полюбила Мухина этот, по ее словам, «очень хороший памятник», прекрасно выглядевший на фоне древней стены Китай-города. До конца дней своих сетовала, что его передвинули: «Он потерял и исторический фон, и стилевую среду, и композиционное пространство. Его постановка сейчас настолько явно неудачна, что не грешно переставить его еще раз», - напишет она за два года до смерти.

Памятник первопечатнику Ивану Фёдорову

Архитектор И.П. Машков, скульптор С. Волнухин. 1909 г .Каждый московский день приносил Мухиной что-то новое, запоминающееся, неординарное. Дни складывались в недели, недели в месяцы. И из месяца в месяц все более отчетливо формировались и зрели интересы, чувства. Любительские занятия искусством уже не удовлетворяли Веру Игнатьевну. Хотелось работать серьезно, по-настоящему. И начало этой работе было положено в студии Юона и Дудина.

Он был тогда одним из самых известных московских живописцев, Константин Федорович Юон. Член «Союза русских художников», он и там, по удачному выражению С. Малютина, оставался «самим по себе». Привычная всем, скучноватая русская провинция в его картинах становилась похожей на сказку. В любом незатейливом, казалось бы, пейзаже Юон умел увидеть скрытую красоту и поэзию. Он не любил серых будней, все у него было залито ярким солнцем, все - и народное гулянье и оживленная волжская пристань - преображалось в сверкающих лучах, и уже никто не замечал грязной дороги и покосившихся домиков на подступах к Сергиеву Посаду - видели стать темно-красной Пятницкой башни, драгоценные переливы синих с золотом куполов.

И еще одно нравилось в его полотнах Вере Игнатьевне: яркая звучность цветовых пятен не мешала графически четкой прорисовке планов, строгой композиции предметов в пространстве. В его работах не было и следа этюдности, даже самый маленький холст был упорядочен, завершен, тщательно построен.

Поступить в студию оказалось легко, вступительных экзаменов не существовало («Принесите бумагу, резинку, карандаши... место вам будет»), а учиться было трудно. Уставала. Рисовали и утром и вечером. «Посвятивший себя искусству должен быть готов к неограниченным жертвам в труде и времени», - говорил Константин Федорович. Рисовали по большей части с натуры. Иные дни натурщик позировал подолгу, можно было подробно рассмотреть, изучить его тело, мускулатуру, жесты. В другие - не стоял и трех минут: Юон требовал умения работать по памяти.

Овладевшие рисунком допускались к занятиям живописью. Завершающие курс писали на пленэре. Зачастую устраивались обсуждения ученических работ, но имена их авторов не назывались - никакие личные отношения не должны были мешать прямому разговору. Каждый час был занят, порой вдвойне: во время практических занятий ученики слушали лекции по истории искусств, жизнеописания художников. Каждая минута рассчитана, все подчинено одному - делу.

Слышала ли Вера Игнатьевна о методах Юона, обдуманно ли выбрала его студию среди других? Попала под обаяние имени художника, о котором писали тогда самые видные критики: Дягилев, Муратов, Бенуа, Грабарь? Или это просто был счастливый случай? Так или иначе - лучшего варианта для нее быть не могло. Требование железной самодисциплины сочеталось у Юона со стремлением пробудить в учащихся творческое отношение к работе. Ремесло у него становилось одухотворенным, страсть - целеустремленной.

Мухина, как начинающая, занималась почти исключительно рисунком. Чтобы сделать эти занятия увлекательными, Юон показывал и анализировал рисунки великих мастеров: Микеланджело, Рубенса, Гольбейна, Энгра. Влюбленный в линию, способную, по его убеждению, «стать самой поэтической частью произведения», он слагал ей подлинные гимны:

«Линии вытекают из форм поверхности фигуры, образуют ее контурные проекции в нашем глазу. Они знаменуют место закругления и ухода формы вглубь. Они собой ограничивают видимую часть фигуры, давая ее общий абрис. Силуэтный абрис фигуры помогает восприятию пропорций целого, гармонии общего и относительной плавности строя фигуры».Порой думалось, что он учил совмещать несовместимое. С одной стороны, рациональное, чуть ли не арифметическое исчисление элементов рисунка и живописи, с другой - требование постоянной работы воображения. Однажды была задана композиция на тему «сон». Мухина нарисовала заснувшего у ворот дворника. Константин Федорович недовольно поморщился: «Нет фантастики сна».Противоречие? Кажущееся. Юон настаивал на осмыслении увиденного, но не терпел сухого, ординарного мышления. Искал в художнике фантазии, обузданной логикой, «горячего сердца и холодного разума».

Искусству видеть - вот чему училась Вера Игнатьевна у Юона. «Как для занимающегося музыкой недостаточно обладать способностью "слышать", а нужно еще чувство музыки, чтобы "уметь слушать", точно так же и для живописца еще слишком мало одного умения глядеть, необходима способность и для обретения счастья "видеть"», - говорил Константин Федорович.

Далеко не все учащиеся «видели» так, как сам Юон, но он этого и не требовал. Воспитание самостоятельно мыслящих творческих личностей - вот что он считал своей задачей: «Педагог, наплодивший себе подобных, по одной этой причине - плохой учитель: печатный станок делает то же самое, но еще с большей точностью». Юон позволял мыслить вольно, раскованно, был не просто терпим, но царственно широк. Обладал редкостным качеством не замыкаться в своем времени, верить, что следующее слово в искусстве не за ним - за будущим поколением: «Каждое новое поколение смотрит на мир с точки зрения своей современности. Перед лицом грядущего искусства лжет школа и лгут музеи. Правда постоянно движущейся жизни и есть правда искусства в целом».

Всегда подтянутый, с красивой посадкой головы, с холеной черной бородкой, за которую его прозвали «ассирийцем», Юон легко и быстро расхаживал по студии, рассказывая, поучая, убеждая. Говорил уверенно, весомо, оригинально, и на его фоне совсем терялся скромный и молчаливый Дудин. Тот не давал нравственных и эмоциональных толчков, но и без него студия не могла бы существовать. «Дудин был очень силен как преподаватель», - говорила Мухина. «Юон будил, Дудин направлял руку», - подтверждал живописец Куприн, вспоминая о «незабвенном дорогом времени учения в студии».

Утром и вечером. Утром и вечером. Десятки обнаженных тел перерисовала Вера Игнатьевна, практически уча курс анатомии. Знания оседали не только в памяти - в пальцах. Казалось, закрой глаза, и карандаш сам полетит по листу, быстрый, точный...

Она любила рисовать сильные, энергичные, мужественные лица. Исполняя их, начинала понимать, как можно совместить конкретность типажа с обобщенностью мысли. Вглядываясь в черты натурщика, сопоставляла его лицо с другими, порой хорошо знакомыми, порой лишь мелькнувшими мимо, но почему-то оставившими след в памяти. Сравнивая, выбирала главное не только для него, натурщика, но и для нее, художника. Словно ножом отсекая все лишнее, старалась высветить основное, определяющее характер. Тогда лицо переставало расплываться, в нем появлялась выразительность, загоралась искра жизни.

Бесконечно много дали Мухиной занятия в студии. Воля, настойчивость, упорство у нее были. Юон указал им направление, строгость русла. Научил работать безотказно, невзирая на неудачи и огорчения, не бояться однообразия трудовых будней. Научил относиться к творчеству, как к главному в жизни. Дилетантов, занимающихся искусством для развлечения, относящихся к нему легкомысленно или небрежно-снисходительно, он не переносил, называл их «пошлыми».

«Константин Федорович, дорогой и глубоко мною уважаемый! - напишет ему Мухина сорок лет спустя. - Как часто на своем творческом пути я поминаю Вас добром, Вы, вероятно, этого даже не подозреваете. Все то, что я получила в свои молодые годы в искусстве, было Ваше, то чуткое и искреннее Ваше, которое и до сих пор так отличает Вас от всех. Спасибо Вам, дорогой Константин Федорович, за те чудесные семена Вашего честнейшего мировоззрения в искусстве, которые запали в мою душу и способствовали формированию меня как художника...»И подпись: «Всегда обязанная Вам ученица».

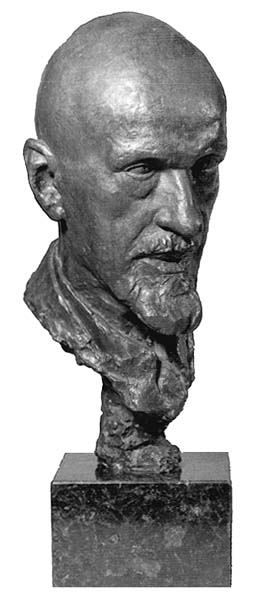

Константин Федорович Юон. 1943 г.

Симптоматично: с такими же благодарными и прочувствованными словами обращался к Юону и другой известный советский скульптор, тоже его ученик, Василий Алексеевич Ватагин: «Вы первый сказали мне свое веское слово о сути художества. Вы дали мне и самое существенное. Вы указали мне художественную точку зрения, помогли выработать художественное мировоззрение, - если есть во мне художник, его возникновению я обязан Вам».

Через школу Юона за семнадцать лет ее существования прошло около четырех тысяч учеников - среди них Фаворский и Якулов, Куприн и Фальк, Домогацкий, Экстер, братья Веснины - и в большинстве своем сохранило о ней добрую память.

В этой школе и нашла Вера Игнатьевна своих первых товарищей по искусству: сперва Надежду Андреевну Прутковскую, по мужу Удальцову (небольшого роста, коренастая, с широковатым лицом, она и внешне была похожа на Мухину. «Случается, что нас принимают за сестер», - записывала она в своем дневнике); потом - Любовь Сергеевну Попову, на много лет ставшую ее самой близкой подругой.

Высокая, стройная, очень женственная, с пышными волосами и глубокими глазами, Любовь Сергеевна была самой красивой из троих. И самой пылкой. «Человеком большого внутреннего жара» считала ее Мухина. Этот жар Попова переносила и в дружбу - к дорогим ей людям прикипала быстро и навсегда, готова была сделать для них все возможное. Сказать о ком-то из них за спиной дурное, не заступиться, слушая, как их осуждают, было для нее не просто невозможным - святотатственным. «В ней мы были уверены, - напишет впоследствии ее соратник по одной из художественных группировок Осип Брик. - Люба Попова погибнет, но не предаст, не изменит».

Легко увлекаясь, Любовь Сергеевна безоглядно отдавалась своим впечатлениям. К намеченной цели стремилась, не обходя препятствий, не задумываясь о последствиях, уверенная, что «кратчайшее расстояние между точками - всегда прямая»; малейший компромисс, каждая остановка в пути приводили ее в отчаяние. В студии порой посмеивались: что ни день - у Любови Поповой новый бог: Ван Гог, Гоген, Сезанн, кто следующий? Посмеивались ядовито, но напрасно. Увлечения Поповой были последовательны, она как бы вбирала в себя живое развитие искусства. Сперва ей казалось необходимым как можно вернее рассказать о жизни, затем - выразить свое отношение к ней.

Всем, что переживала и чувствовала, она щедро делилась с Верой Игнатьевной. Вместе с ней ходила на выставки, особенно если экспонировались древнерусская живопись и новая французская, превращая эти посещения в захватывающие лекции. Говорила об импрессионистах, об их восторге перед непосредственным ощущением жизни, перед блеском солнечных лучей в листве и нежностью утренних туманов, обращала внимание Мухиной на освещение в их полотнах, на световые и цветовые рефлексы. Много и взволнованно рассказывала о постимпрессионистах, об их стремлении поднять искусство до уровня науки - познав законы природы, раскрыть внутреннюю сущность изображаемых предметов и явлений.

«Она первая начала раскрывать мне сущность искусства, - рассказывала Вера Игнатьевна. - До сих пор я передавала только то, что видела. Но если художник передает только то, что он видит, он натуралист. Надо передать то, что чувствуешь и знаешь. Она дала понять это. Научила смотреть на цвет, на соотношение цветов в русской иконе, например. Ее трогало все новое. Она любила высказываться по поводу произведений искусства. Я начинала видеть» 1.Гоген оставил Мухину равнодушной, зато Сезанн заинтересовал тем, что, конструируя, «словно лепя предметы в своих полотнах, стремился найти общие законы их существования и на основании этих законов доказывал устойчивость, вечность окружающего нас мира». Но особенно взволновал Ван Гог - до конца жизни Вера Игнатьевна сохранила благоговейную любовь к его картинам. «Люблю его за творческую страстность, - говорила она. - Именно она, доведенная до крайности, придает им необыкновенную проникновенность и непосредственность. За доброту, особую, всепоглощающую: даже самые обычные вещи у него, кажется, излучают человеческое тепло. А как хорош его желтый цвет! - будто само солнце рассыпало по полотну блики».Любовь Сергеевна познакомила Мухину со своими друзьями, «русскими сезаннистами» - Кончаловским, Машковым, Фальком, Лентуловым. Объединенные «потребностью пойти в атаку против старой живописи», они организовали группу «Бубновый валет», переживавшую своего рода период «бури и натиска». Конструировали и обобщали форму цветом, настойчиво подчеркивали свое восхищение «плотью жизни», вещностью. «Не копировать природу, не подражать ей, а настойчиво искать в ней характерного, не задумываясь даже перед изменением видимого, если этого требует художественный замысел», - звали они.

Внимательно вслушиваясь, впитывая в себя все, что говорили Юон, Попова, «бубнововалетцы», Вера Игнатьевна одновременно открывала для себя и другой мир, в который она входила уже одна, без Поповой, - мир скульптуры. Скульптура все чаще и равноправнее появлялась на выставках, привлекая не только разнообразием экспонируемых произведений, но и множественностью используемых мастерами материалов: художники рубили в камне, ваяли в мраморе, резали в дереве, отливали в бронзе, работали в фарфоре, в майолике.

Этот взлет казался тем более стремительным, что начался совсем недавно, на рубеже века, с приездом в Россию Паоло Трубецкого. Он первый заговорил о «масс женераль», большой форме, о необходимости видеть не только модель, но и окружающее ее пространство. Первый выступил против воцарившихся во второй половине XIX века академизма и сентиментальности (впоследствии, восхищаясь энергической выразительностью Расстрелли, умной наблюдательностью и праздничной репрезентативностью Шубина, элегическим пафосом Мартоса, из мастеров этого периода Мухина отметит только Антокольского, Опекушина и Микешина). Портреты и жанровые композиции Трубецкого (памятник Александру III Вере Игнатьевне в те дни видеть не пришлось) поражали непринужденностью поз, точностью тонко наблюденных движений и вместе с тем были бесконечно далеки от натурализма. Он лепил не просто Левитана, но Левитана-художника, красивого, изящного, артистичного. Гибкая, текучая поверхность его скульптур, с широкими вольными мазками, звучными контрастами света и тени, казалось, хранила жизненное тепло, но под ней всегда чувствовался крепкий, надежный костяк объемной формы.

С.Т. Коненков. Старичок-полевичок и Лесовик.

Пример Трубецкого словно разбудил дремавшие в России силы. На выставках «Союза русских художников» за 1908-1911 годы можно было увидеть произведения Коненкова, Голубкиной, Матвеева. О Матвееве писали как о человеке, призванного возродить классические каноны прекрасного, - отказавшись от живописно-динамической трактовки формы, он хотел выявить ее внутреннюю сущность, обогатить опыт Трубецкого приемами монументального обобщения. Коненков стремился передать поэзию русских народных преданий, творчески перерабатывал пластику народной деревянной резьбы: воплощением древних полусказочных-полумифологических образов были его «Старичок-полевичок» и «Лесовик». Скульптор не ограничивал себя национальными темами, но и увитый виноградными листьями «Вакх», и олицетворявшая утреннюю зарю «розовоперстая» Эос в его интерпретации были как бы переведены на русский язык и переосмыслены во времени. Именем Нике, богини Победы, назвал он портрет своей первой жены Татьяны Коняевой, принимавшей участие в революции 1905 года. Молодая женщина с задорным носиком и широкими скулами, наивная, непосредственная, светилась верой в победу, безудержной устремленностью в будущее.

С.Т. Коненков. Нике. Мрамор. 1906 г.

Т.Я. Коняева (1887-1944) - невеста скульптора, ткачиха Трехгорной мануфактуры.Устремленностью в будущее привлекала и скульптура Голубкиной: напрягал мускулы и волю, чтобы вырваться из рабства непосильного труда, «Железный»; свет сознания загорался в глазах «Идущего». «Мастерство и талант ее огромны», - говорила Мухина, утверждая, что «той остроте восприятия, с которой Анна Семеновна лепит свои портреты, многим можно поучиться».

Действительно, в каждом портрете, будь то портрет писателя, ученого или рабочего, Голубкина обращалась к высоким чувствам, старалась напомнить о честности, совести, человечности. Огромной известностью пользовалась ее скульптура «Старость» - с удивительной добротой воссоздавала художница одиночество беспомощной, покинутой всеми женщины. «Не боясь шаблонных выражений, скажу, что от нее веяло духом горных высот», - писал о Голубкиной скульптор Ефимов.

А. Голубкина. Железный. 1897 г.

А.С. Голубкина. Идущий человек. 1903 г.

А.С. Голубкина. Старость. 1898 г.

Поступая в школу Юона, Мухина мечтала стать живописцем. Но когда наконец наступил долгожданный день и учитель сказал ей: «Берись за кисти!» - возник какой-то душевный барьер, недоумение. Цвет уже не увлекал, хотелось «думать в глубину». Потянуло к объему, скульптуре.

Можно на рисунках проследить, как нарастало у Мухиной из года в год это тяготение.

1909 год. Рисунок углем - бородатый натурщик в профиль. Растрепанные кудри, зоркие глаза, не просто глядящие - впивающиеся во что-то. Подчеркнутая характерность лица. Казак из вольницы Степана Разина... Резкий очерк крыльев носа графичен, в растушевке теней на скулах стремление придать рисунку оттенок живописности.

1910 год. Натурщица. Рисунок сангиной. Лицо по-прежнему выразительно, но острой характерности уже нет. Мягкий нос, безвольно опущенные веки, чуть напрягшиеся в повороте мускулы шеи.

1911 год. Еще одна натурщица, на этот раз исполненная углем, тонированным сангиной. Здесь уже все - и шея, и нос, и волосы - словно вылеплено. Только глаза еще «от Юона», такие, что нравились ему: задумчивые, грустные, спокойные...

И вот, не оставляя занятий у Юона, Мухина начинает работать в мастерской скульптора Нины Антоновны Синицыной. Та за небольшую плату позволяет начинающим пользоваться станком и глиной.

Глина. Об этом материале, мягком, вязком, слушающемся малейшего прикосновения пальцев, скульпторами написано и сказано немало хороших слов. «Живая рабочая глина - большая красота; относиться к ней небрежно - то же, что топтать цветы», - утверждала Голубкина.

Примерно так же относилась к глине и Мухина. «Она рождает не распластанное на плоскости изображение, не обманчивую видимость перспективы, но подлинные объемы, - говорила она, - почти плоть. Первое прикосновение к пей скульптора - чудо. Все совершается, как в Библии. Сначала было слово. Замысел. Потом - глина. Из нее вылеплен Адам. А из ребра его, глиняного ребра, - Ева...»

Чуть ли не детский восторг перед чуткой подвижностью человеческих сочленений, великолепным механизмом движения тела, его легкостью и внутренней логичностью пройдет через все работы Мухиной. И истоки «го там, в первых ученических работах, сделанных неуверенной, неумелой еще рукой.

Синицына не руководила учащимися, и порой понимание простейших истин приходилось добывать тяжкими усилиями, большим потом. Даже инструменты - и те брались наугад. Даже каркас - как научиться провидеть его крепость, соизмерить, какую тяжесть сможет он принять на себя, что в нем поможет движению будущей фигуры? Но в этом же было и благо: ремесленная часть работы, тая в себе элементы открытия, становилась увлекательной. Отрабатываемые в этюдах движения рук, умение прощупывать формы глазом, угадывать глубину впадин и вышину выпуклостей - все это воспринималось как счастливые находки.

В медленном, но неуклонном подъеме шли дни Мухиной. И вдруг это восхождение прекратилось. Молодая художница очутилась перед стеной, сдвинуть которую была не в силах. Перед пониманием своей профессиональной беспомощности. На недостаточность подготовки Вера Игнатьевна будет жаловаться и в расцвете славы: «Задумаешь что-то огромное, а руки сделать не могут». «В голове рождаются большие вещи, а умения не хватает. Нужно делать черт знает сколько этюдов, нужна штудировка». Но какие же это разные вещи - неудовлетворенность большого мастера и растерянность ученицы, которой стало ясно, что она не может перейти от ремесленничества к искусству, потому что не понимает каких-то очень простых и вместе с тем бесконечно важных вопросов. Вопросов, которые давно уже перестали быть загадкой для образованных скульпторов.

Оставив занятия у Синицыной («Она, хоть и предана искусству, сама лепит как бог на душу положит!»), Мухина хочет ехать в Париж - центр европейской скульптуры; он давно стал Меккой для начинающих художников - туда ездили учиться и Голубкина, и Матвеев, и Домогацкий, и Ефимов. Просит опекунов о согласии на поездку и начинает готовиться к ней: изучает книги по истории французской архитектуры и искусства, пишет реферат, который называет «Монография по истории готической и романской скульптуры».

Это еще совсем ученическое сочинение. И тем не менее, несмотря на компилятивность и слабость фактического материала, в нем уже есть то, что будет свойственно художнице и в дальнейших ее размышлениях об искусстве: тяготение к его социальному осмыслению. Расцвет французской архитектуры связан для Мухиной с подъемом национального самосознания, с духовным взлетом народа. Шартрский собор и собор Парижской богоматери для нее не только замечательные памятники зодчества - но и «символ национального единства».

Реферат не доведен не только до конца, но даже до половины; начата лишь вторая глава. Возможно, прекращение работы совпало с отказом опекунов отпустить ее за границу. С кем поедет? Где будет жить? Насколько это прилично? Эти соображения оказались сильнее всех ее просьб.

Вернуться к Юону? Но Мухина считает, что уже взяла у него все возможное. «Юон перестал удовлетворять меня, мне казалось, что я мало двигаюсь вперед, - говорила она. - После разговоров с Поповой... у меня стали возникать вопросы "отчего" и "почему". Юон, художник установившейся формации, не давал ответов на вопросы внутреннего художественного порядка. А вопросов было много, рассуждать - это самое тяжелое».

Можно было учиться и в России: в петербургской Академии художеств или в Москве, в Училище живописи, ваяния и зодчества - там преподавал Волнухин, и ученики ценили его. Но Мухиной не хотелось окончательно расставаться с мечтой о Париже. Ни на чем не остановившись, она по совету Любови Сергеевны Поповой (хоть и со вздохом: опять рисунок!) решает продолжить графические занятия у Машкова.

Илья Иванович Машков был одним из самых дерзких новаторов «Бубнового валета». Выступая против модных в живописи в конце XIX - начале XX века зыбких форм и размытых тонов, он удивлял преувеличенной выразительностью в характеристике образов, гиперболизованной звучностью цвета. Ярчайшими этюдами была увешана его студия: красное мясо арбузов спорило с ослепительной желтизной лимонов, с оранжевыми шарами тыкв; предельно напряженные, доведенные до звона цвета, неожиданные, порой резкие колористические сочетания, казалось, состязались друг с другом. Очертания предметов обегал черный контур - Машков откровенно, подчеркнуто любовался тоном, формой, фактурой изображаемого.

Сезаннизм? Да, конечно. Но в то же время художнику было тесно в уже устоявшихся рамках, он отказывался от традиционной трактовки объемов и пространства; увлекаясь русским народным искусством, стремился привнести в свою живопись жизнерадостность лубка, цветность расписных трактирных подносов, наивное веселье глиняных игрушек.

Темпераментным, пылким, непререкаемо уверенным в своей правоте был он в живописи. И таким же - в жизни. На полу его мастерской стояли двухпудовые гири. «Художник должен быть сильным, развитым человеком», - уверял Илья Иванович. Сам он, атлетически сложенный, широкоплечий, румяный, легко поднимал их, подбрасывал и с грохотом швырял на пол, заставляя содрогаться мольберты.

Он приказывал натурщикам принимать самые необычные положения, самые трудные позы, и если ученики терялись перед поставленной задачей или жаловались на ее трудность - свирепел. «Надо работать, и больше ничего! - кричал он. - Надо работать каждую вещь десять, двадцать, пятьдесят раз, только тогда можно думать, что ты что-то знаешь, можешь и умеешь. Так работали старые мастера, и так надо работать нам!»

«Опять рисунок» оказался совсем другим рисунком. Навсегда запомнился Мухиной первый урок у Машкова. Илья Иванович подошел, посмотрел на ее работу и сказал: «Поменьше внимания деталям! Старайтесь уловить форму в целом. Очертите предмет так, чтобы сразу было видно, тяжелый он или легкий, острый или угловатый. Не увлекайтесь мелочами, берите главное!»

Так на смену аналитическому изучению линий на плоскости пришло изучение объемной формы, то, к чему сама Вера Игнатьевна неосознанно стремилась в рисунках, сделанных у Юона. И вместе с этим пришло понимание красоты человеческого тела - тела вообще, в любом повороте, в любом ракурсе.

Рисунки Мухиной не скрывают физических несовершенств натурщиков и натурщиц. У одной подчеркнута грубая форма подбородка, у другого - выпирающая ключица. Но зато сколько здоровья, сил и жизни в каждой из нарисованных ею фигур, как гибки, целомудренны и завершенны обегающие тело линии. Художница умело пользуется излюбленным Машковым черным контуром - он способствует обобщенности объемов, отказу от случайных, несущественных деталей. С ним все словно становится крупнее и целостнее.

Четыре месяца работала Вера Игнатьевна у Машкова. Упорно, сосредоточенно, с полной отдачей сил. И все же того радостного чувства, которое захлестывало ее год назад, уже не было. Несмотря на явные успехи, работа не давала удовлетворения. Все мечты и помыслы Мухиной по-прежнему были обращены к скульптуре.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 5. Архив В. А. Замкова.

2. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

3. Письмо Б.Н. Терновца от 2 февраля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

4. Дневники Н.А. Удальцовой. Рукопись. Архив А.А. Древина.

5. Письмо Б.Н. Терновца от 18 апреля 1914 г. Архив Н.В. Яворской.

6. Письмо А. Вертепова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 149.

7. Автобиография А.А. Замкова. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 457.

8. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 52. Архив В.А. Замкова.

9. Заметки В.И. Мухиной. Рукопись. Архив В.А. Замкова.

10. Воспоминания Рындзюнской. Рукопись. ЦГАЛИ, ф. 1983, ед. хр. 11.

11. Стенографические записи воспоминаний В.И. Мухиной, сделанные А. Беком и Л. Тоом, стр. 90, 45. Архив В.А. Замкова.

13. Рукописи сотрудников Института урогравиданотерапии. Архив А. А. Замкова. ЦГАНХ (Центральный государственный архив народного хозяйства).

15. Письма А.А. Замкова. Архив А.А. Замкова. Рукописи. ЦГАНХ

17. Рукопись В.И. Мухиной. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 79.

18. Письмо В.И. Мухиной от 27 декабря 1941 г. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

19. Письмо Н.А. Удальцовой. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 237.

20. Письмо Б.Н. Полевого. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 215.

21. Письмо А.А. Экстер. ЦГАЛИ, ф. 2326, ед. хр. 254.

22. Письмо В.И. Мухиной. Не датировано. Предположительно - за пять дней до смерти. Архив Н.Г. Зеленской и 3.Г. Ивановой.

Главы

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV |

|

|

Страница В.И. Мухиной |

|